06.未来開発・パブリシティ委員会の特集記事

- 千葉県立現代産業科学館の「ねじ企画展」が10月15日より始まりました。

-

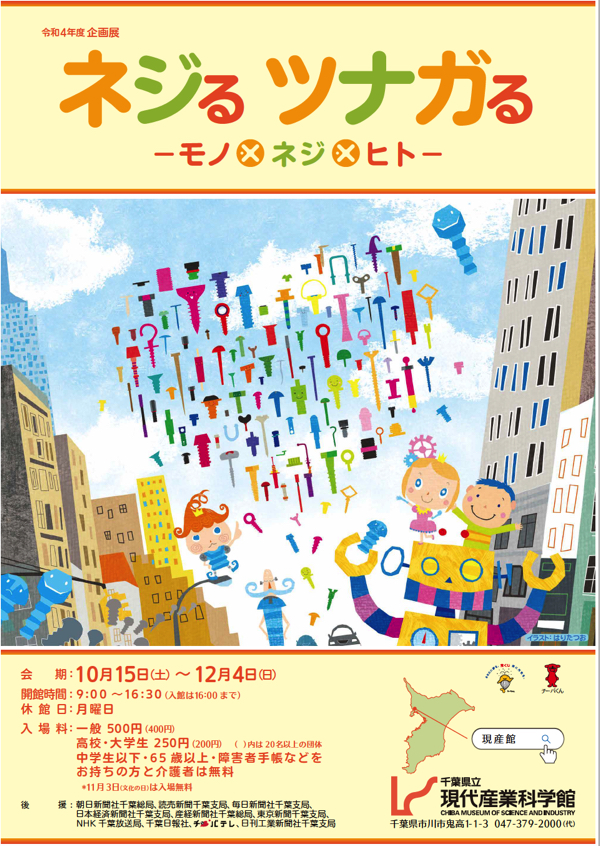

日本ねじ工業協会会員及びねじ関係企業の協力の下、千葉県立現代産業科学館の令和4年度企画展「ネジる ツナガる-モノ×ネジ×ヒト-」が10月15日から始まりました。

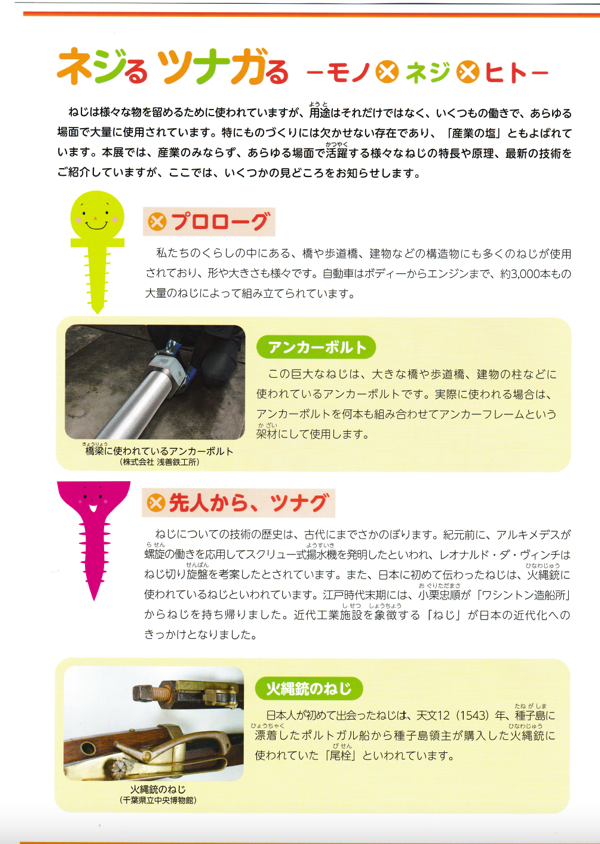

当企画展では、大きさも働きも多種多様なねじが、見えないところで私たちの生活を支え、物だけではなく、人の思いをつないでいることを、わかりやすい展示と楽しい体験をとおしてご紹介しています。展示会場には、ねじの歴史、ねじの原理、さまざまな種類のねじ、未来のねじ技術など、広範囲にわたる資料が展示されると共に、「体験コーナー」ではねじを体験的に学ぶことができます。

会場には、親子、ご家族連れで熱心に見学する姿がありました。

日本ねじ工業協会会員による資料提供エリアの様子

日本ねじ工業協会会員による資料提供エリアの展示状況については、別途まとめましたので、こちらをご覧ください。

開催の概要

令和4年10月15日(土)~12月4日(日) ※月曜日休館(月曜日が祝日の場合は翌火曜日)

開館時間 9:00 ~ 16:30(入館は16:00 まで)

会 場 現代産業科学館 企画展示室ほか 047-379-2000(代表)

企画展開催中の 一般:500円(400円)

入場料について 高校・大学生:250円(200円)

( )内は団体(20名以上)料金

※中学生以下、65歳以上の方、障害者手帳をお持ちの方と

その介護の方は無料

※11/3(文化の日)は入場無料(駐車場は有料)

アクセス 千葉県市川市鬼高1−1−3

JR総武線 下総中山駅または本八幡駅から徒歩15分

都営新宿線 本八幡駅から徒歩20分

京成本線 鬼越駅から徒歩13分

千葉県立現代産業科学館は、千葉県内の産業技術を後世に伝える使命を持って設立されました。館内では現代産業の歴史、先端技術を学び、科学技術の原理やしくみを体験しながら学習ができます。首都圏からのアクセスもよく、千葉県外からも見学のお客様が増えているとうかがっています。

リーフレット

リーフレット - 10月15日から千葉県立現代産業科学館の「ねじ企画展」が、まもなく開催されます。

-

まもなく、千葉県立現代産業科学館にて、「ねじ」をテーマにした今年度の企画展「ネジるツナガる −モノ×ネジ×ヒト-」がはじまります。

現代産業科学館では、2022年10月15日からの開催を前に、現在、飾り付けなど準備の真っ最中です。

完成したばかりの、A4版4ページのパンフレットをいただきましたので、以下にご紹介させていただきます。

同企画展には、日本ねじ工業協会会員の14社様から展示資料提供のご協力をいただきました。ご協力をいただいた各社の皆様につきましては、すでに、以下の「会報ねじ」にてご紹介させていただいております。

千葉県立現代産業科学館「ねじ企画展」のご案内 −日本ねじ工業協会が出展協力−

先週末、藤田守彦副会長と事務局が訪問させていただいたところ、各社様の展示資料は、協会が提供する説明パネルと共に、全て飾り付けを終了し開催を待つばかりとなっていました。展示にご協力をいただいた各社様には、展示資料の準備、搬入、飾りつけ指導と、さまざまご配慮を賜りありがとうございました。

いずれまた、同企画展の状況をご報告させていただきます。

以上

- 【材料等価格値上げに伴う製品価格転嫁問題ワーキンググループ】立ち上げ会合を実施

-

未来開発パブリシティ委員会(藤田守彦副会長)は、昨日(9月27日)、【材料等価格値上げに伴う製品価格転嫁問題ワーキンググループ】を立ち上げるため、第1回目の会合をオンラインで実施しました。

昨年度の協会変革ビジョンの発表以来、二つ目の小グループによるワーキング活動が立ち上がったことになります。これは、1社では解決できない問題を、関心を持つ会員自らが小グループで話し合い、解決の努力をして行く活動です。先般、「材料値上げにもかかわらず、納入先に対する製品価格値上げ交渉が難航している」との会員の訴えを受けて、会員アンケートを実施しました(「会報ねじに」結果を掲載)が、そのアンケートの中で、ワーキンググループへの参加を打診したところ、26社の会員の方から「参加したい」、「参加を検討したい」との意向が寄せられました。その方々に呼びかけ、この1回目の会合となりました。

期末を控えて、参加者は極めて少数ではありましたが、活発な発言が行われ、第2回目を実施する方向が示されました。以下、話し合いの内容を要約いたします。

ワーキンググループ発足の経緯について

・ 藤田守彦副会長(未来開発パブリシティ委員長)から発足の意義について説明があり、材料値上げに対するねじ商連の活動、経済産業省の政策についても紹介があった。

・ なお、経済産業省は、「9月は『価格交渉促進月間 -価格転嫁を実現し、未来へ続く関係を-』とするホームページを掲載し、「中小企業における賃上げを実現するためには、下請中小企業が付加価値を確保できるよう、コストの適切な価格転嫁が必要不可欠です。」との考え方を表明している。そして、発注側企業への価格交渉及び価格転嫁への積極的な対応要請を行い、「フォローアップ調査」を実施。親企その結果を親企業に対し公表や「指導・助言」を行って行くとしている。

・ 我々もこのような機運に、値上げ交渉の実態を共有し、有益な対策をするための議論をして行く必要がある。そのためにWGを活用して欲しい。

現状認識と今後の進め方に関する意見

・ 今回材料値上げと言われているが、実際には、材料以外にも熱処理、表面処理、梱包資材、電気代、ガス代、運賃など生産活動に必要な、材料、副資材、エネルギー費用など全ての値上げである・・・などなど、現状に関する訴えがあり、アンケートの内容についても共有した。

・ WGを「材料」に限定しない名称にしてはどうか。

・ このような場ができるのはありがたい。値上げに対してもさまざまな経営努力がされていると思うが、このような場で、合理化なども含めた対応策のアイデアや実際について意見交換したい。

・ 経済産業省がかなり明確な方針を示してくれた。これを機会に我々自身も、具体的な問題を共有して適切な交渉を進められるように準備する必要があるのではないか。

・ ともかく、定期的に会合をもち、問題を共有することは意味があると思う。このワーキングのみならず、「少子高齢化時代の人材採用・人材育成」WGにも参加してみたい。

次回会合について

以上の議論を踏まえ、2回目の会合を行うことといたしました。経済産業省の施策の進展を見ながら、次回開催のタイミングを図り、藤田副会長(ワーキンググループ支援事務局)から、参加意向がありながら参加できなかった方々にも、再度、参加を呼びかけることにいたしました。

以上

- 千葉県立現代産業科学館「ねじ企画展」のご案内 −日本ねじ工業協会が出展協力−

-

千葉県立現代産業科学館において、年に一度の「企画展」がまもなく開催される予定です。令和4年度の企画展は「ねじ」がテーマとなり、日本ねじ工業協会として出展のご協力をさせていただくことになりました。資料展示やワークショップのため会員企業13社が参加することになり、その準備を進めています。

現代産業科学館の「ねじ企画展」の実施概要は以下の通りです。

令和4年度企画展「ネジる ツナガる-モノ×ネジ×ヒト-」を開催いたします。

今年度の企画展では、大きさも働きも多種多様なねじが、見えないところで私たちの生活を支え、物だけではなく、人の思いをつないでいることを、展示と体験をとおして「楽しく」「わかりやすく」紹介します。

令和4年10月15日(土)~12月4日(日) ※月曜日休館(月曜日が祝日の場合は翌火曜日)

開館時間 9:00 ~ 16:30(入館は16:00 まで)

会 場 現代産業科学館 企画展示室ほか

企画展開催中の 一般:500円(400円)

入場料について 高校・大学生:250円(200円)

( )内は団体(20名以上)料金

※中学生以下、65歳以上の方、障害者手帳をお持ちの方と

その介護の方は無料

※11/3(文化の日)は入場無料(駐車場は有料)

アクセス 千葉県市川市鬼高1−1−3

JR総武線 下総中山駅または本八幡駅から徒歩15分

都営新宿線 本八幡駅から徒歩20分

京成本線 鬼越駅から徒歩13分

千葉県立現代産業科学館は、千葉県内の産業技術を後世に伝える使命を持って設立されました。館内では現代産業の歴史、先端技術を学び、科学技術の原理やしくみを体験しながら学習ができます。首都圏からのアクセスもよく、千葉県外からも見学のお客様が増えているとうかがっています。

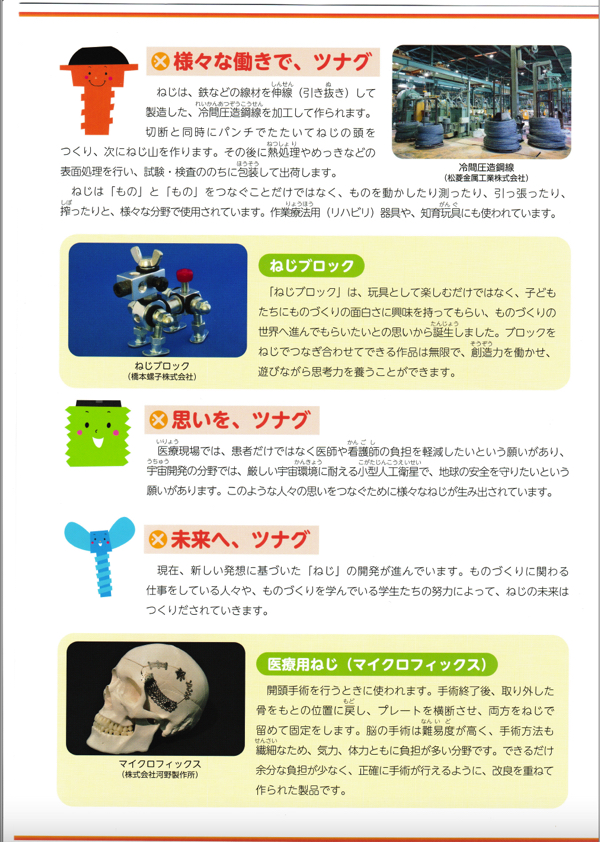

展示会場には、ねじの歴史、ねじの原理、さまざまな種類のねじ、未来のねじ技術など、広範囲にわたる資料が展示されると共に、ワークショップでねじを体験的に学ぶことができます。

開催期間中に、ご家族と一緒にお出かけになってはいかがでしょうか?

出展協力をいただく会員企業様は以下の通りです(あいうえお順)。

ねじ資料展示協力(会社名と提供資料)

・株式会社イチヤナギ レール固定用ゆるみ止めナット

・株式会社オー・ピー・ジ 耐震ゆるみ止めねじ、

蝶ボルト・ナット他日常生活を支えるねじ

・興津螺旋株式会社 競技用チタンボルト、樹脂製ねじ

・株式会社河坂製作所 モータースポーツ向けシリンダーヘッド用ボルトナット

・クラウン精密工業株式会社 薄頭ねじ

・株式会社竹中製作所 防錆コーティングねじ

・東海部品工業株式会社 骨折治療材料、外科手術器械

・ 西精工株式会社 圧入ナット

・日東精工株式会社 樹脂用セルフタッピンねじ、

軟質金属用セルフタッピンねじ、極小ねじ

・ 富士セイラ株式会社 ラチェット機構付きゆるみ止めねじ、防水ねじ、

・株式会社丸ヱム製作所 各種エンジニアリングプラスティックねじ

・メイラ株式会社 フェアリング固定ボルト、

宇宙ステーションバンパーパネル固定ボルト、

アルミ製ボルト、防水ねじ

・松菱金属工業株式会社 ねじ材料(冷間圧造用鋼線)

ワークショップ協力

・日東精工株式会社 ねじづくり体験、極小ねじ締め体験

・橋本螺子株式会社 ねじブロック体験

以上

- 協会創立60周年記念誌が完成しました。

-

2020年の協会創立60周年記念事業の一環として、60周年記念誌の発刊が予定されていましたが、この度完成いたしました。現在、記念品であるプリンスホテルの焼き菓子セットと2冊ずつ詰め合わせ、会員の皆様にお届けすべく準備中です。

60周年記念誌タイトルは、『60周年を協会変革のスタートラインに! −会員の手で、会員の期待が実現する協会をめざす−』。60周年記念誌編纂委員会委員長の高須俊行副会長は、以下のように、この記念誌について語っています。

「50周年という大きな節目から10年の活動の成果と課題を確認する(第2部)だけでなく、会員のために協会はどうあるべきか検討してきた経緯を記録し(第1部)、タイトルには未来に向けた決意を込めることができました」と。

また、60周年の記念行事を担当した藤田守彦副会長は、記念誌の発刊を以下のように意味づけました。

「創立60周年を迎える2020年、私たちは新型コロナウイルスの感染拡大という困難に直面することになりました。結果として、式典に大勢が集まってお祝いすることができませんでした。しかし、2018年から実行委員会を中心に準備してきたことは、会員にとっての協会の価値を問い直し、会員の声を聴き、協会がこれから変わって行くべき姿を『協会変革ビジョン』として表すことに結実しました。集まれなくとも、オンラインで『ねじ座談会』(2020年)を行い、『協会変革ビジョン説明会』(2021年)をライブ配信することができました。記念誌にその記録をとどめることができました。みんなで共有し、一緒に協会変革の一歩を踏み出したいと思います。」

この10年のさまざまなプロジェクト課題を牽引してくださった立場から、取材のために貴重な時間をとってくださった皆様、編纂委員会に参加してくださった皆様をはじめ、記念誌の制作にご協力していただいた全ての皆様に、心から御礼を申し上げます。

以上

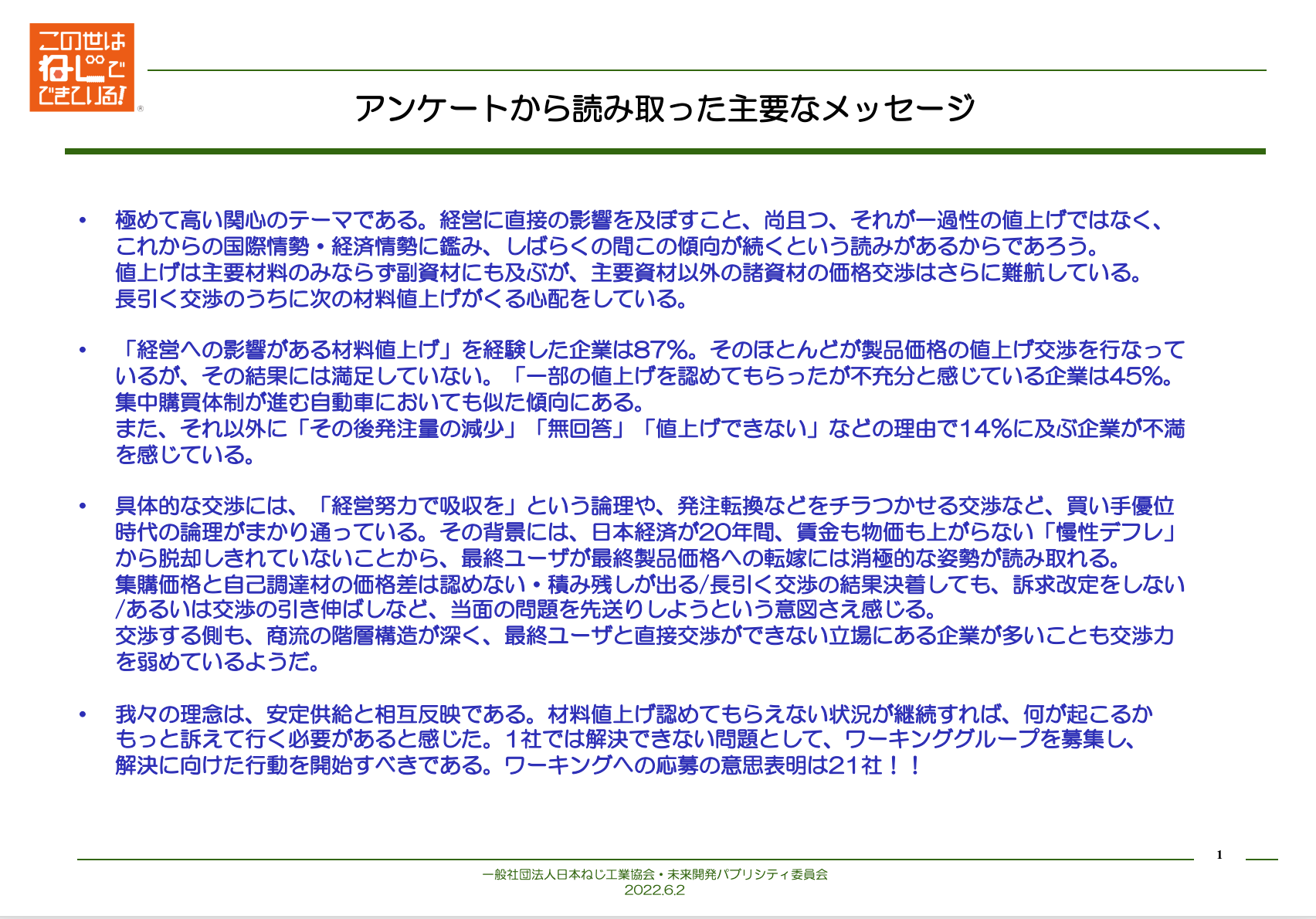

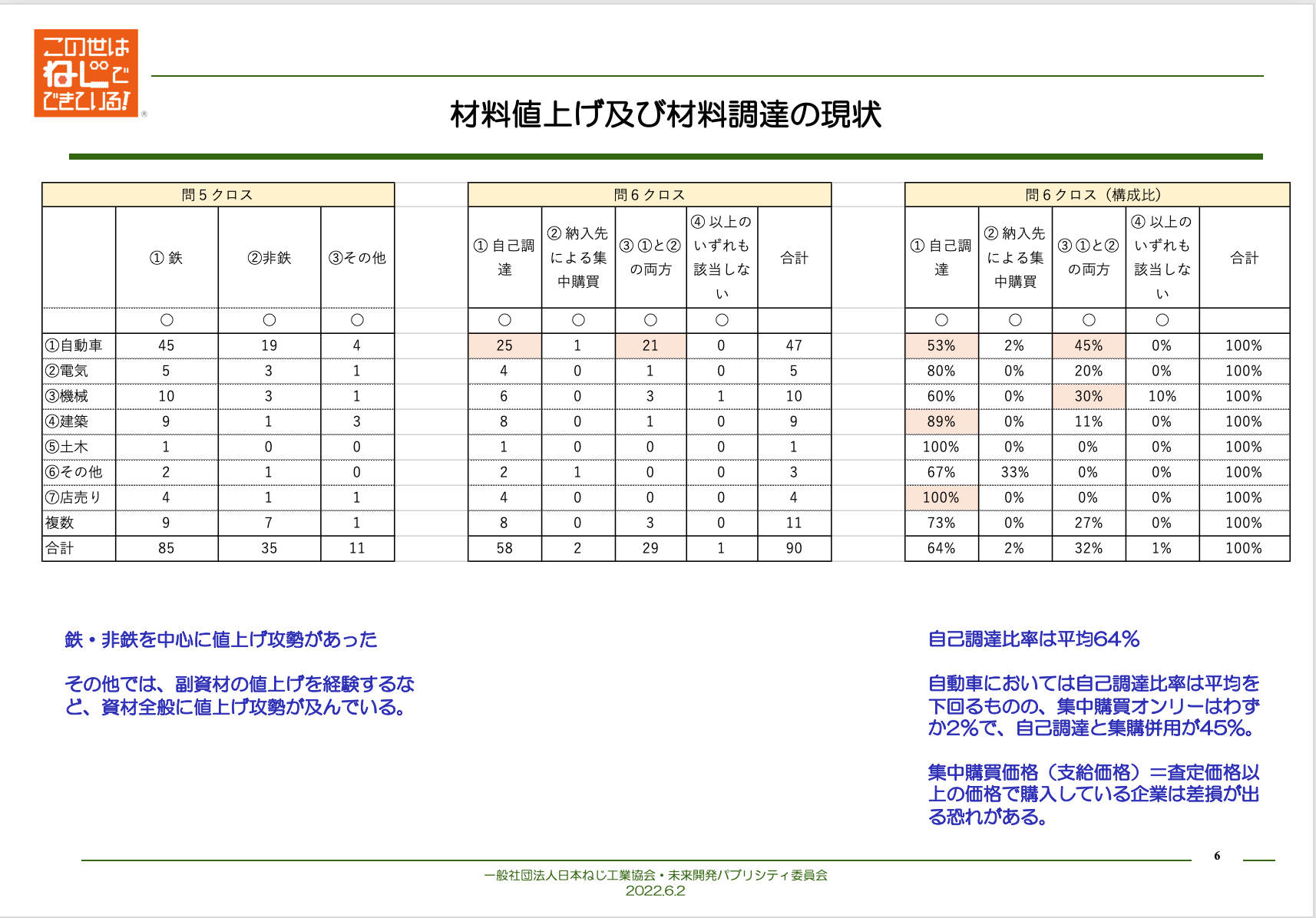

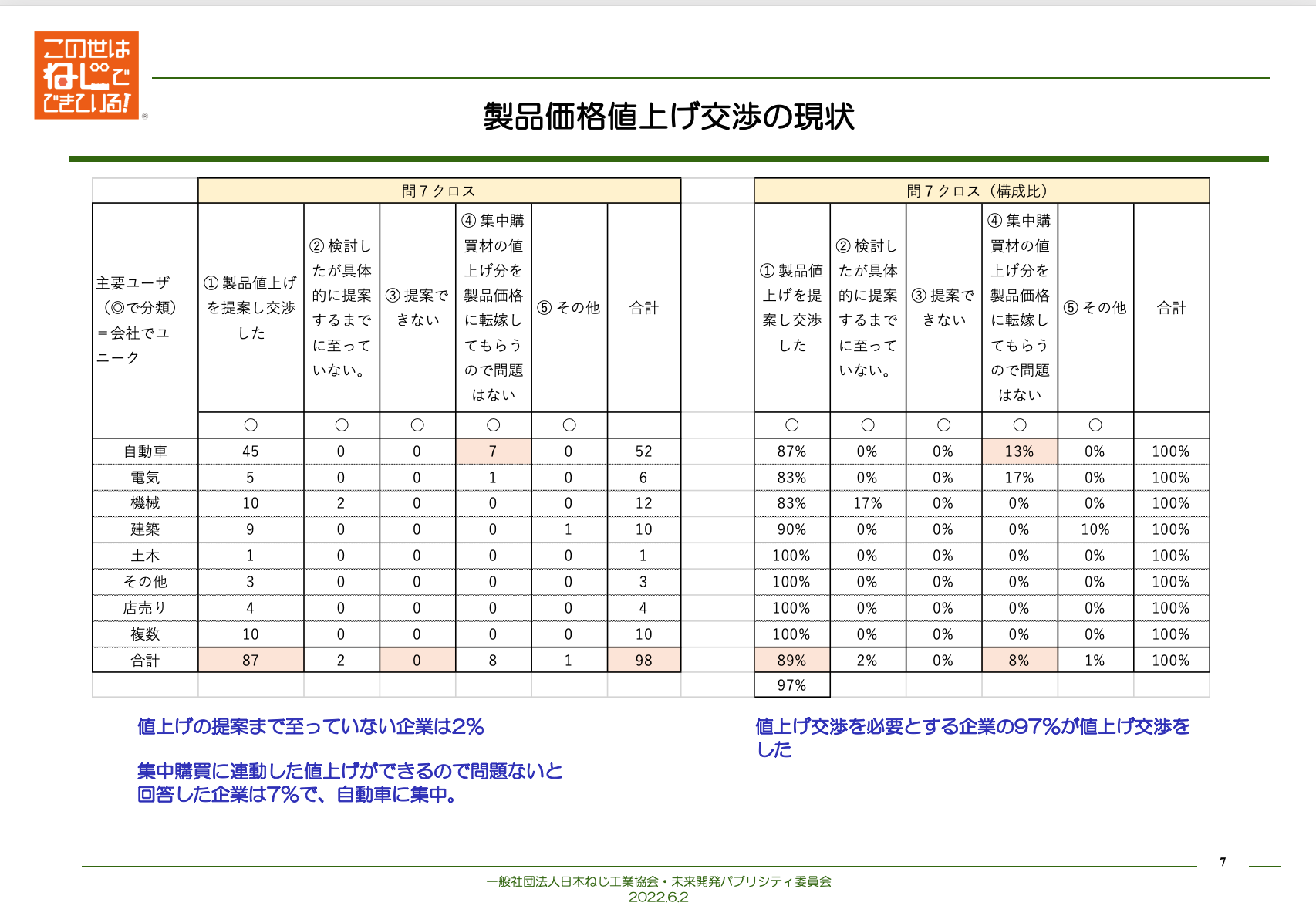

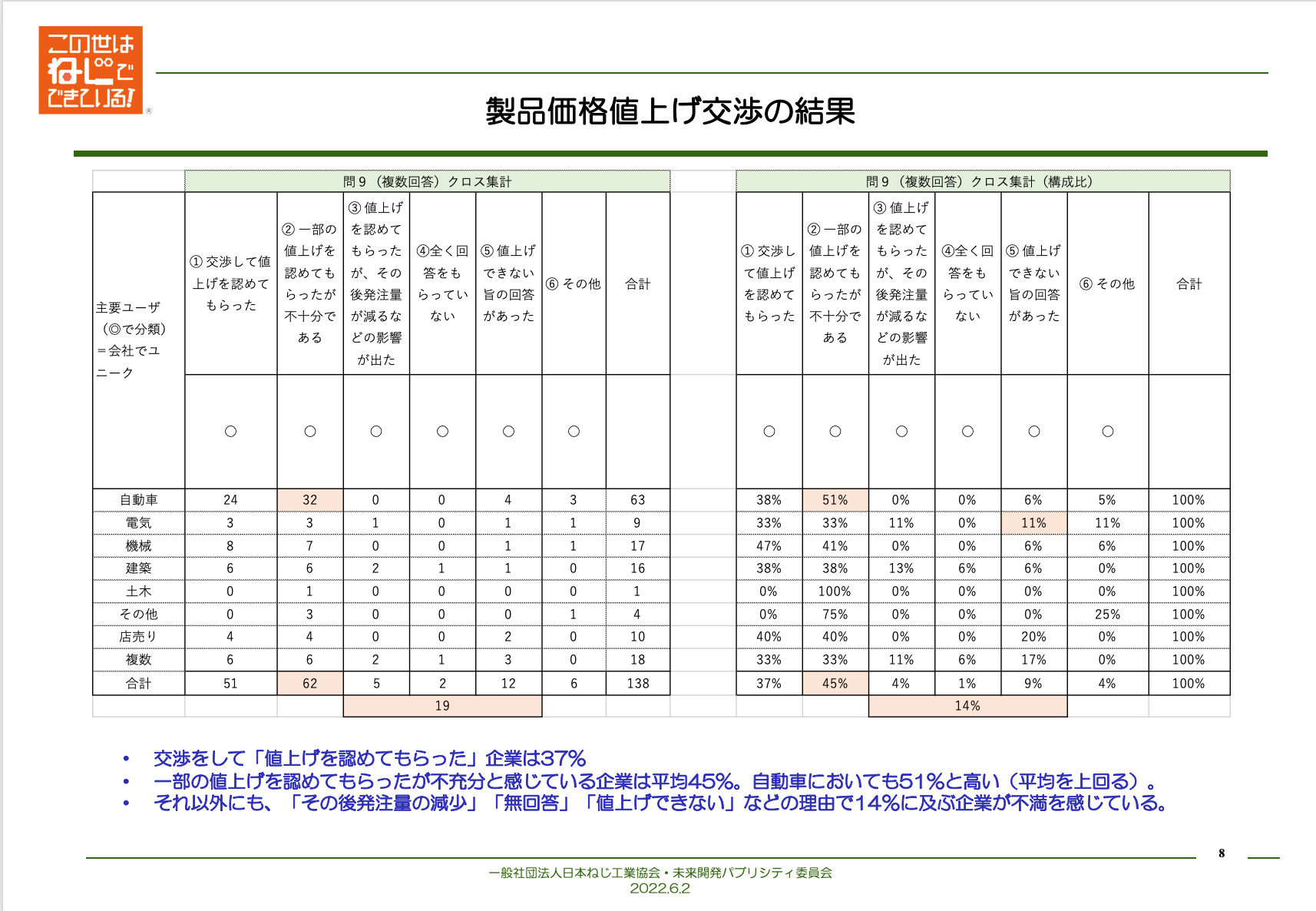

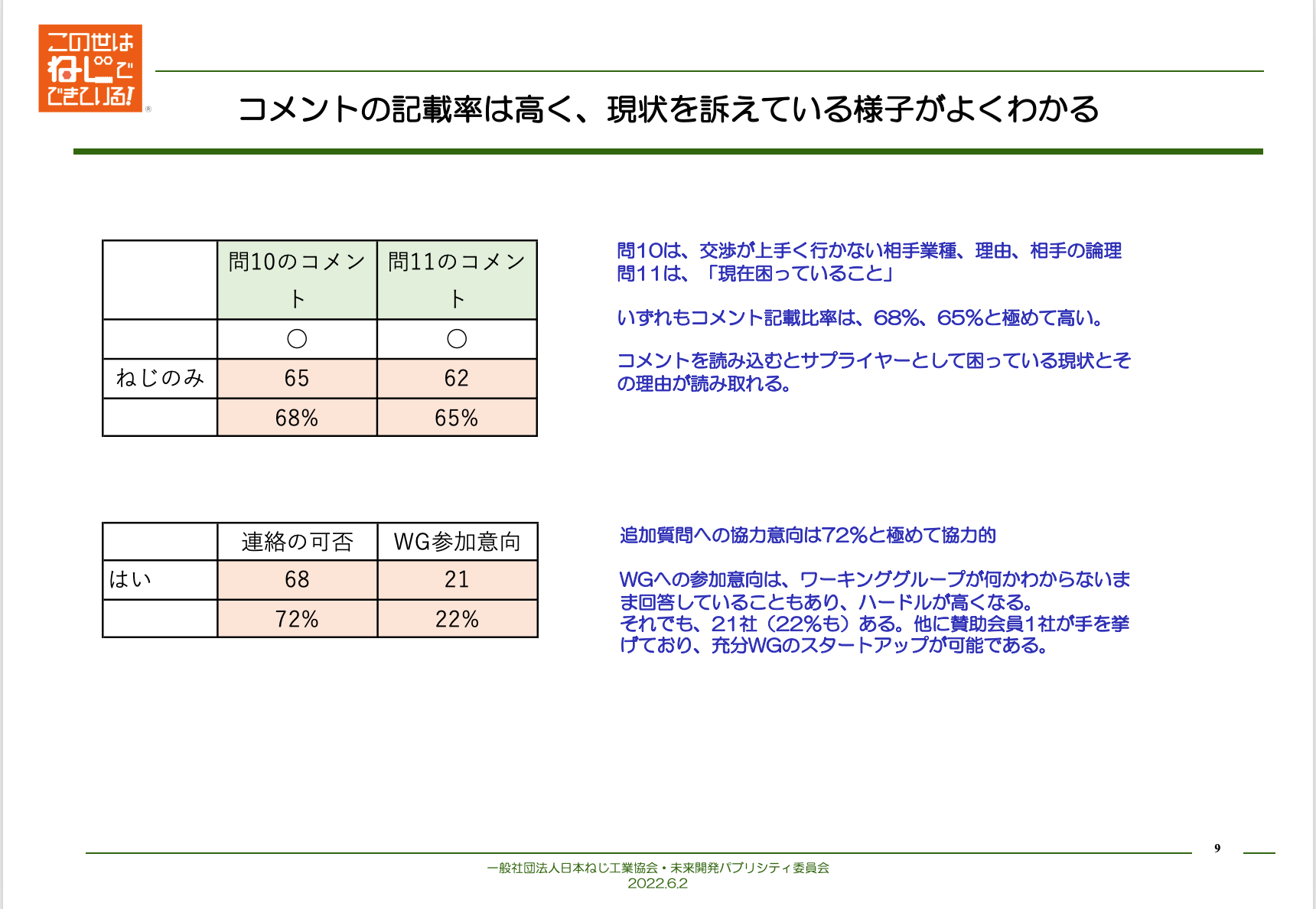

- 「材料価格値上げの製品価格転嫁問題」に関するアンケート調査結果がまとまりました。

-

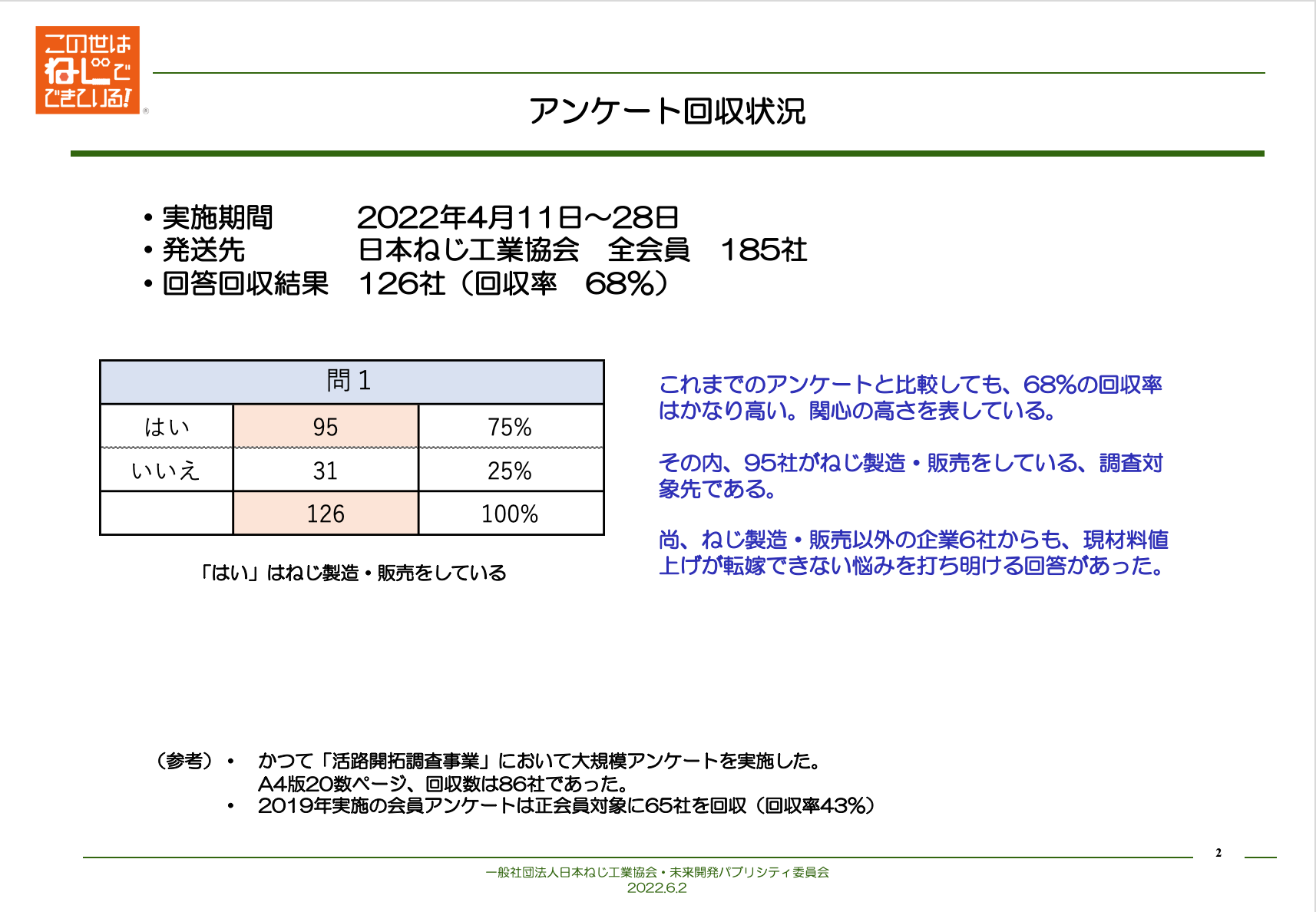

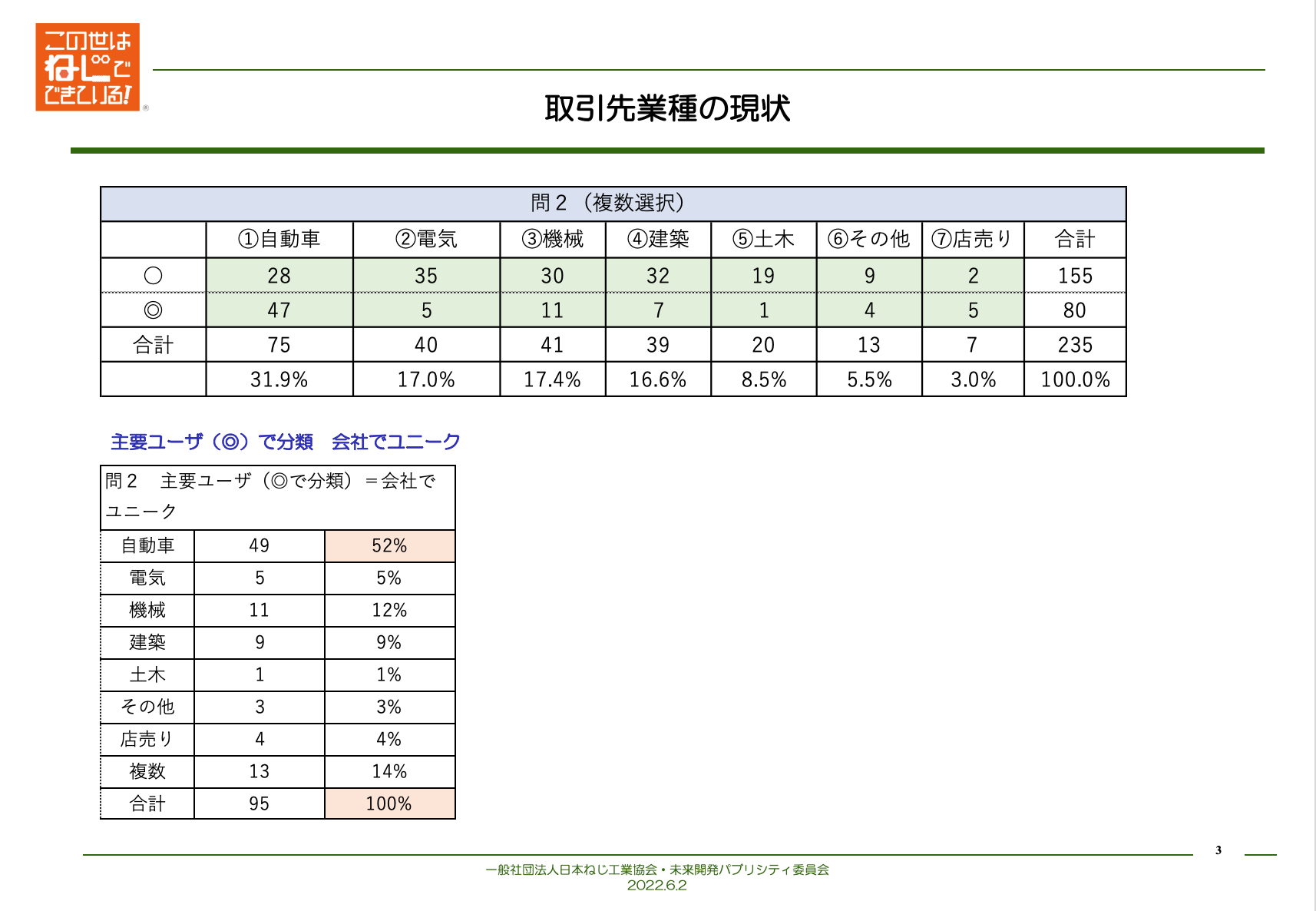

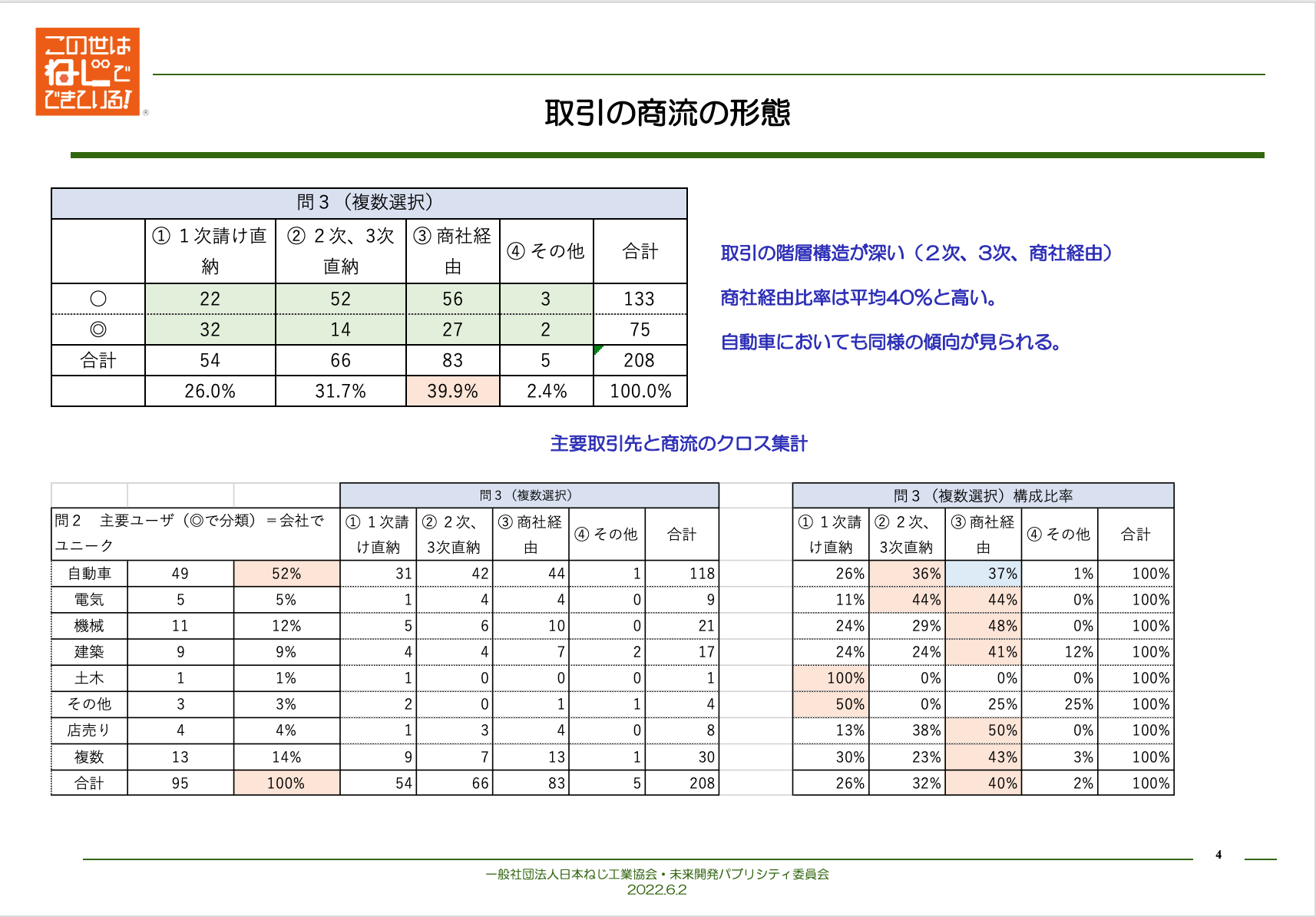

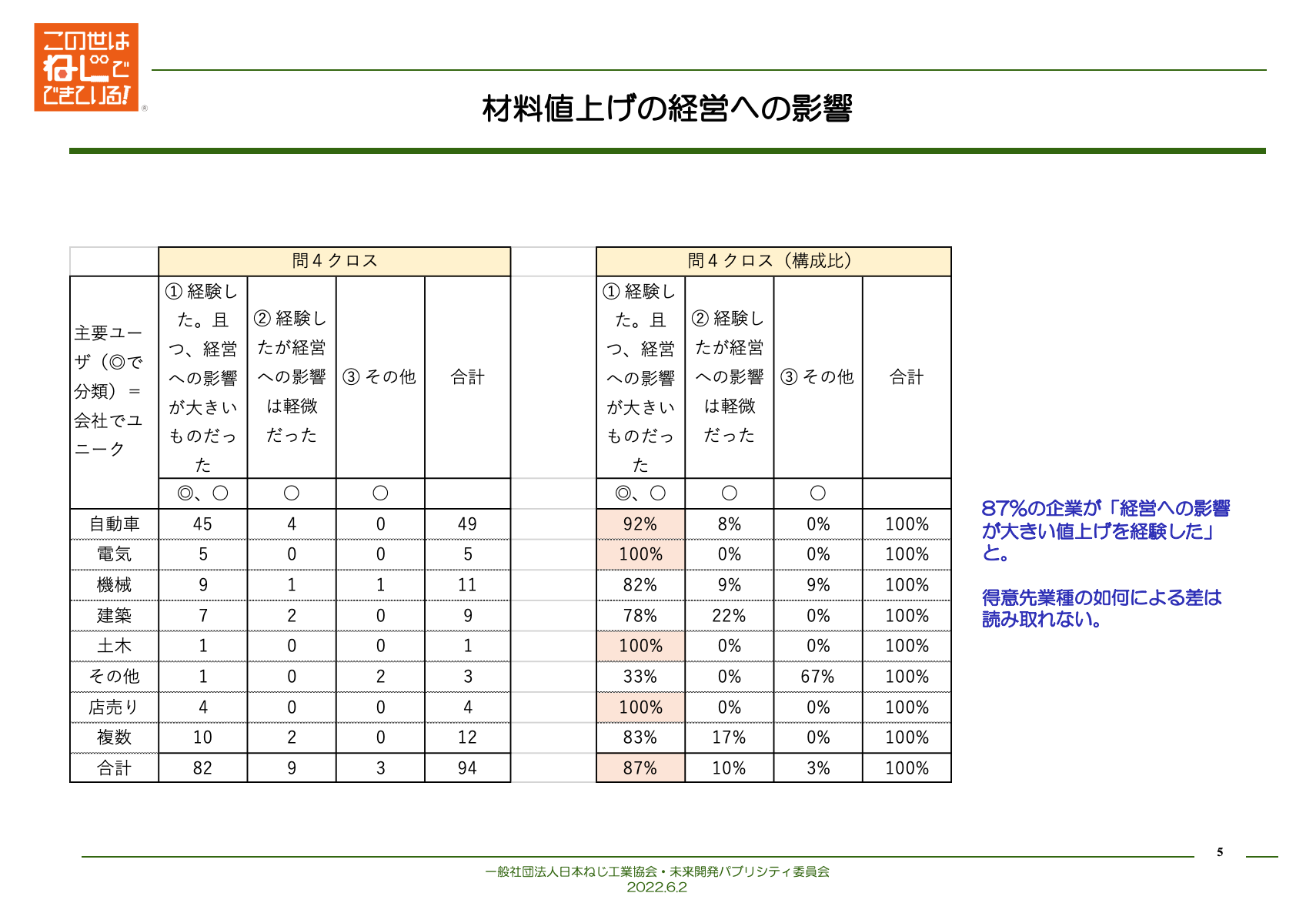

掲題のアンケートの集計分析結果がまとまりました。アンケートにご協力いただきました会員の皆様には、心から感謝申し上げます。

このアンケートは、昨年より、会員企業様から協会に寄せられた「材料の値上げに伴う経営への影響が生じている」、「製品価格への転嫁が出来ずに困っている」などのお訴えを受けて実施したものです。経済産業省担当課とも相談させていただきながら、協会としての取り組み課題を明らかにしたいと考えました。

実施した結果4月末の回答期限までに126社からアンケートを回収させていただきました。その回収率は7割近くになり、会員の皆様の関心の高さを窺い知ることができました。取り急ぎ分析結果報告書を以下に掲載させていただきます。

今後の進め方に関しましては、アンケートを実施した未来開発パブリシティ委員会委員長、藤田守彦副会長は以下の様にコメントしています。

「まずは現状を把握することができました。製品価格転嫁が不十分と感じている会社が半数以上に及ぶこと、主要材料のみならず間接材料も含めて、値上がり傾向は続く恐れがあることなどから、会員の皆様にとっては、重大な関心事であることが改めて確認できました。今後、関係役員で協会として取り組むべき課題を明らかにして参りたいと思います。」

ご回答いただいた会員の皆様には引き続きお世話になりますが、よろしくお願いいたします。

以上

以上

- 【60周年記念事業】記念表彰並びに60周年記念事業報告

-

5月19日(金)機械振興会館で行われた日本ねじ工業協会の社員総会に引き続き、60周年記念事業として記念表彰が行われた。60周年記念式典が中止になったことにより、この度の機会を捉えて行われることになったもので、表彰式に続いて60周年記念事業の報告も行われた。

60周年記念事業実行委員長 藤田守彦副会長の挨拶に続いて、

表彰式では以下の方々のねじ業界への貢献を讃えて、佐藤新会長より表彰状が授与された。

○ 経済産業省大臣表彰

椿 省一郎

後藤 晴雄

○ 経済産業省 経済産業局長表彰

山口 徹

大川 克良

樫本 隆之

○ 日本ねじ工業協会 会長表彰 功労者表彰

鏡味 秀治

宮下 昌

棚瀬 幸彦

他に、会長表彰では、永年勤続役員表彰に13名、永年勤続職員表彰に2名の方が対象となり表彰された。

受賞者を代表して、椿 省一郎様 より挨拶があり表彰式は終了した。

引き続き、高須俊行副会長より60周年記念事業の報告が行われた。

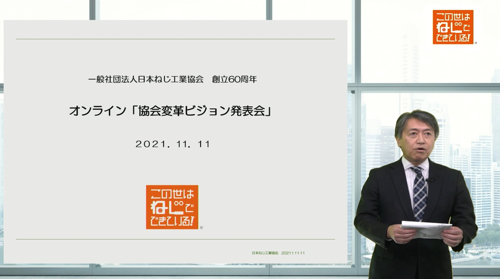

(1)「協会変革ビジョン」発表後のスタートアップトライアル事業

昨年、11月11日には、60周年記念事業として、オンラインによる「協会変革ビジョン」の発表と変革宣言が行われた。その後、協会では「協会変革ビジョン」を実現するためのスタートアップのトライアル活動を実施した。具体的にはトライアルとして「少子高齢化時代の人材採用・人材活躍」に関心があるメンバーを募集、ワーキンググループを編成し、この3ヶ月にわたり自発的な関心事の課題化を行ってきた。高須副会長からその経緯と成果の報告があった。また、2022年度については、引き続き会員の関心の高い「材料値上げ問題」など新しいワーキンググループの立ち上げ他、ワーキンググループ活動の裾野を広げる活動を行って行く考えが紹介された。

(2)60周年記念誌について

60周年記念事業の一環として、未来開発パブリシティ委員会・記念誌編集委員会を中心に2年にわたり記念誌の制作を進めてきた。進行状況と7月発刊の予定が報告された。

以上のように、記念誌・記念品のお届けをもって、60周年記念事業の全てが終了することになる。代わりに今年「協会変革ビジョン」は発表から2年目を迎えることになり、協会変革活動が本格化に向けて一歩を踏み出すことになる。

以上

- 「少子高齢化時代の人材採用・人材活躍」に関するワーキンググループが発足。「協会変革ビジョン」のスタートアップモデル活動の一環で

-

去る2月25日、「少子高齢化時代の人材採用・人材活躍」に関するワーキンググループが第1回目の会合を持ちました。

これは、協会創立60周年記念事業として、昨年11月11日に椿 省一郎会長が発表した「協会変革ビジョン」を実現するための活動の一つで、今後の活力ある会員活動を目指したモデル活動のトライアルと位置付けられています。

ワーキンググループのメンバーになった方々は、「少子高齢化時代の人材採用・人材活躍」をテーマにしたモデル活動に応募した会員企業5社 [ 松菱金属工業(株)、(株)桂川精螺製作所、 (株)イチヤナギ、ハテバージャパン(株)、富士セイラ(株) ]の方々です。メンバーそれぞれが、このテーマに関する自身の関心事を交換し合い、一緒に取り組む課題を明らかにした後に、2022年度の活動計画を作成する予定です。そして来期2022年度から、ワーキンググループは自ら作成した活動計画に従って、自身のためになる活動を展開して行くことを確認しています。

「協会変革ビジョン」には、「会員の期待が実現する協会を目指す」そして「それを会員自らの手によって実現する!」とあります。今回のワーキンググループの活動が、「同じ悩みを持った会員自身が小グループを作り、話し合い、解決の糸口を見つけて行けるようになったら、この変革ビジョンにかなったものになるはずです。

そのため未来開発・パブリシティ委員会(委員長:藤田守彦副会長)は、ワーキンググループの活動や運営が円滑に進むよう、さまざまな支援をしながら、モデル活動として体系化をして行きます。それによって、「少子高齢化時代の人材採用・人材活躍」というテーマだけではなく、会員の関心ある多様なテーマについても、悩みを持った会員が集まり、小グループを作り、自ら解決に向けた行動が起こせるようにして行きたいと思います。

コロナ禍で交流自体が少なくなっていますが、人が人と会い、話し合えばやはり元気になります。同じ悩みを相談できるなら、更に励みになるに違いありません。今回のワーキンググループの皆様が、交流を楽しみながらご自身のためになる活動ができるようになることを願っています。

以上

未来開発パブリシティ委員会

- オンライン「60周年協会変革ビジョン発表会」参加者アンケート結果にみる協会変革への期待

-

去る11月11日、日本ねじ工業協会(椿省一郎会長)はオンラインLIVE配信による「60周年協会変革ビジョン発表会」を行いました。この説明会には、会員企業から113名の方が参加し、視聴しました。

当日、参加者の皆様には視聴後にアンケートをお願いいたしました。アンケートの結果がまとまりましたので、ここにご報告させていただきます。今回の協会変革ビジョンの発表により、会員企業様の変革への期待が高まったことが伝わってきます。

以下にアンケート集計結果について説明いたします。

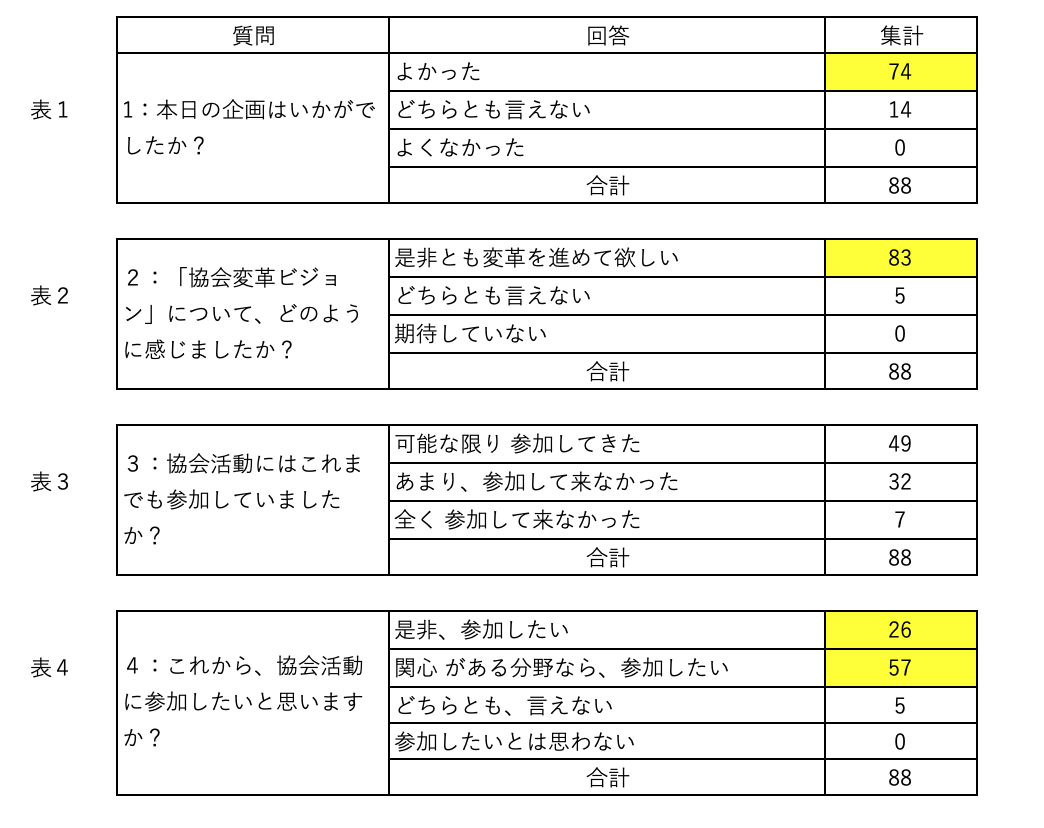

参加視聴者113名のうち、88人名がアンケートに回答(回答率は78%)

・ (表1)オンライン「60周年協会変革ビジョン発表会」の企画に対して「よかった」の回答は74名(84%)であった。

・ (表2)また、協会変革は「是非とも進めて欲しい」が83名(94%)。これからの協会変革への期待が大変に高いことがわかる。

・ (表4)これからの協会活動への参加希望については、「是非参加したい」が26名、「関心がある分野なら参加したい」が57名で、合計で83名(94%)となった。

・ (クロス集計2)参加希望について、これまでの参加度合いとのクロスで見ると、「可能な限り参加してきた方」は、全てが参加を希望している。その半数が「ぜひ参加したい」と回答。また「あまり、参加して来なかった」方も、ほとんどが「関心がある分野なら参加したい」との希望を表明した。

以上のことから見えてくる課題は、以下の2点であると思われる。

以上のことから見えてくる課題は、以下の2点であると思われる。・ これまで参加できていない会員様に、参加しやすい入り口の機会を作る。

・ 関心が高いと思われるテーマを中心に参加の機会をつくって行く。

以上の課題については、引き続き「未来開発・パブリシティ委員会」を中心に検討をして参ります。

以上

- オンライン「60周年協会変革ビジョン発表会」を開催。会員113名が視聴

-

昨日となる11月11日、協会創立60周年記念行事の一環として「60周年協会変革ビジョン発表会」がオンラインで開催されました。

これまで60周年を目指して2018年から、会員アンケート、訪問インタビュー、ねじ座談会など、「会員に聴く」イベントを実施して参りました。そして、如何にして会員の皆様のご期待の声に応えて行くか、「協会変革ビジョン」の検討をして参りました。当初は60周年記念式典での発表を予定していましたが、コロナ禍で式典は三度も延期となってしまいました。この度は、椿会長はじめとする役員の「一刻も早く協会変革を進めて行きたい」との強い意向から、オンラインによる発表会を実施する運びとなったものです。

発表会は、椿会長、藤田副会長、高須副会長、西川未来開発パブリシティ委員会副委員長らの関係者が、東京のスタジオからライブ配信を行う形式で実施されました。そして、視聴をご希望の会員様170名のうち113名の方が視聴されました。

プログラムは以下の通りで、司会進行を担当する高須副会長の挨拶で始まりました。

・ 「今なぜ、『協会変革ビジョン』なのか?ここに至る経緯について」藤田副会長

・ 「60周年記念座談会」ビデオ

・ 「協会変革ビジョンの発表と変革宣言」椿会長

・ 質問の紹介と回答

以上がご報告です。

あいにく都合がつかず、「参加できなくなり残念」とのご連絡もいただきました。そこで、この「60周年協会変革ビジョン発表会」の模様は、以下の通り録画配信をさせていただくことになりました。今回のライブ配信を見逃された方、ご関心のある方は、是非、この期間にご視聴いただきますようご案内申し上げます。

・ 配信期間(期間限定) 2021年11月18日(木)から12月17日(金)

・ 視聴手続きのご案内 別途、以下のメールにてご案内させていただきます。

- 今回配信先のメール登録をされた方

- 窓口責任者の方、会員企業のメルマガ登録をされた方

こうして、「60周年を協会変革のスタートラインに!」に、これからさまざまなトライアルや、ご提案をさせていただく活動が始まることになります。また、その具体的な内容につきましては、また、改めてご報告させていただきます。

以上

全体司会:高須副会長

全体司会:高須副会長 「今、なぜ協会変革ビジョンなのか?」:藤田副会長

「今、なぜ協会変革ビジョンなのか?」:藤田副会長 「協会変革ビジョンの説明と変革宣言」:椿会長

「協会変革ビジョンの説明と変革宣言」:椿会長