会報ねじ 新着記事

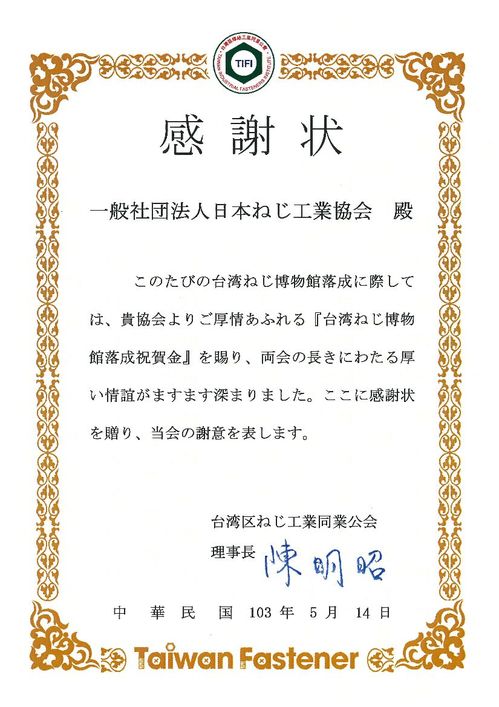

- 台湾区ねじ工業同業公会から感謝状

-

5月14日付け、台湾区ねじ工業同業公会の陳理事長から日本ねじ工業協会に感謝状が届きました。これは日本ねじ工業協会が台湾ねじ博物館落成をお祝いし、祝賀金をお届けしたことに対する謝意を表したもの。

『台湾ねじ博物館落成祝賀金に対する感謝状』

祝賀金は先だって台湾高雄市で開催された五地域ねじ協会交流大会のおり、日本ねじ工業協会竹中会長より陳会長に直接手渡されました。台湾区ねじ工業同業公会は、2011年、3.11東日本大震災に際して、いち早く多額の義捐金の申し出があり、当時竹中会長が直接被災地の県庁を訪問し、真心の義捐金を届けた経緯があります。

『祝賀金を手渡す竹中会長(左)と陳会長(中央)』

感謝状からは、両協会の交誼の発展を喜ぶ気持ちが伝わってきます。

- 台湾にて「五地域ねじ協会交流大会」開催される

-

「五地域ねじ協会交流大会」に参加した藤田守彦委員長(未来開発パブリシティ委員会)から同行取材記事が届いています。以下に紹介させていただきます。

◇ ◇ ◇

4月13日五地域ねじ協会〔台湾、日本、韓国、中国、香港〕交流大会が台湾高雄にて開催されました。日本ねじ工業協会からは関東支部、中部支部、関西支部より竹中会長はじめ33名の会員、協会事務局、報道関係が参加致しました。

参加した竹中会長他関係役員

午前は交流大会を前に「台湾ねじ博物館」を見学しました。高雄はねじ製造会社が多くあり、高雄におけるねじ産業の歩み、そして将来をわかり易く展示してあります。またねじ製造会社の製品展示もされ興味深く見学をしました。

台湾ねじ博物館ゲートサイン(高雄市)

午後からは交流大会が行われ、台湾ねじ工業協会陳会長の歓迎の挨拶にはじまり、五地域の現状報告がされ、記念品の交換もされました。

日本からの記念品

休憩をはさんで陳会長より台湾のねじ産業発展の礎となられた宋さんの御話が有りました。同時通訳の為、一部理解出来ない内容があった事は残念でした。

最後に次回交流大会開催場所を香港に決定し、閉会しました。

その夜は歓迎晩餐会が「君鴻国際酒店」で行われ、主催者発表で700名という方々が懇親を深めました。五地域ねじ協会会員、高雄市市長、台湾ねじ会社の得意先、仕入先、関係者も参加してみえました。

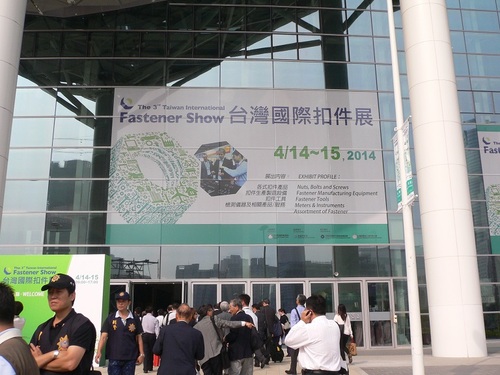

翌日は同時開催された「2014国際ファスナー展示会」見学し、午後からはを二班に別れ、一班日東精工さんの台湾工場〔旭和螺絲〕ともう一班は台湾ねじ企業の明幑企業さん、朝友工業さんを見学しました。

2014国際ファスナー展示会会場

2014国際ファスナー展示会の開会式にて

2014国際ファスナー展示会オープニングイベント

日東精工さんの台湾工場〔旭和螺絲〕を見学

幸い好天にも恵まれ五地域ねじ協会会員との交流はもとより、日本ねじ工業協会の会員の交流も更に深まった事と思います。

今回交流大会の準備、受入れをして頂いた「台湾ねじ工業協会」の陳会長はじめ会員各位に感謝申し上げます。

藤田守彦 記

右が記事投稿した藤田さん(台湾ねじ博物館にて)

- 六角ボルト・六角ナットのJIS改正について(報告)

-

JIS B 1180(六角ボルト)及びJIS B 1181(六角ナット)の改正が、平成26年4月21日付けで行われました。

六角ボルト及び六角ナットの主な改正点について、一般社団法人日本ねじ工業協会 大磯義和専務理事より、以下の通り報告があります。

(六角ボルトの改正点)

a) 附属書の廃止期限を削除して,JIS独自のこれまでの附属書1を附属書JAに置き換えて,これまでの附属書の技術的内容をそのまま存続している。将来的には附属書を廃止して本体への一本化を示唆するのがよいので,JA.1 適用範囲に,附属書は新しい設計では使わないのが望ましい旨を付記している。また,特別な要求事項がある場合には,受渡当事者間の協定によることの記述を追加することにとどめ,新たな規定事項の追加は行われていない。

b) 本体は,ISO 4014,ISO 4016,ISO 4017,ISO 4018,ISO 8676及びISO8765の対応国際規格と編集上の違いを除き,技術的内容を整合させている。

1) 箇条1 適用範囲の中に特別要求がある場合の推奨文が明記されていたが,適用対象の規格適合の製品範囲を示していることが明瞭でない表現だったので,"受渡当事者間の協定によって・・選択する"と適用対象を明確にした。

2) 呼び径及び全ねじ六角ボルト-並目ねじ-部品等級Cの場合の強度区分3.6を削除し、4.6及び4.8の2種類とした。

3) 製品仕様の中の,仕上げ-皮膜及び表面欠陥の記述を統一した。

(六角ナットの改正点)

a) 附属書の廃止期限を削除して,JIS独自のこれまでの附属書1を附属書JAに,附属書2を附属書JBに置き換えて,これまでの附属書の技術的内容をそのまま存続している。将来的には附属書を廃止して本体への一本化を示唆するのがよいので,JA.1 適用範囲に,この附属書は新しい設計では使わないのが望ましい旨を付記している。また,特別な要求事項がある場合には,受渡当事者間の協定によることの記述を追加することにとどめ,新たな規定事項の追加は行われていない。

b) 本体は,ISO 4032~4036及びISO 8673~8675の対応国際規格と編集上の違いを除き,技術的内容を整合させている。

1) 対応国際規格の名称がstyle 1を regular nuts,style 2をhigh nuts,style 0を thin nutsと変わっているが,JISの名称は従前どおりとした。

2) 箇条1 適用範囲の中に特別要求がある場合の推奨文が明記されていたが,適用対象の規格適合の製品範囲を示していることが明瞭でない表現だったので,"受渡当事者間の協定によって・・選択する"と適用対象を明確にした。

3) スタイル1の呼び径16mmまでは部品等級A,16mmを超えるものは部品等級Bで,M5未満及びM39を超える場合の強度区分は受渡当事者間の協定に統一した。

4) 六角ナット-スタイル2-並目ねじの場合,強度区分8及び10を追加して8,9,10,12の4種類に,六角ナット-部品等級CのM5~M39場合は,強度区分5とし4を削除した。

5) 製品仕様の中の,仕上げ-皮膜及び表面欠陥の記述を統一した。

以上

平成26年4月22日

一般社団法人日本ねじ工業協会 専務理事 大磯義和

- 株式会社竹中製作所がグローバルニッチトップ企業100選に 選定されました

-

経済産業省は、国際市場の開拓に取り組んでいる企業のうち、ニッチ分野におい て

高いシェアを確保し、良好な経営を実践している企業を「グローバルニッチトップ企業

100 選」として選定、株式会社竹中製作所が「機械、加工部門」で選定された。経済産業省は、国際展開に優れ、我が国経済のけん引役となる企業を支援し、

国際競争力の向上を確保していくことを任務としており、この観点から、

グローバル展開に優秀と認められる実績がある企業を「グローバル ニッチトップ企業

(=GNT 企業)」として顕彰するとともに、こうした企業の経験値を 一般化し、

GNT企業を目指す企業に対する経営の羅針盤を示すことを目的として、

「グローバルニッチトップ企業 100 選」を選定しました。

選定は今回が初めてとのこと。

グローバルニッチトップ企業100選に選定された企業はこちら※詳細は下記経済産業省のホームページをご覧ください。

http://www.meti.go.jp/press/2013/03/20140317002/20140317002.html - H25年度「ねじ製造技能検定(協会認定)」を実施

-

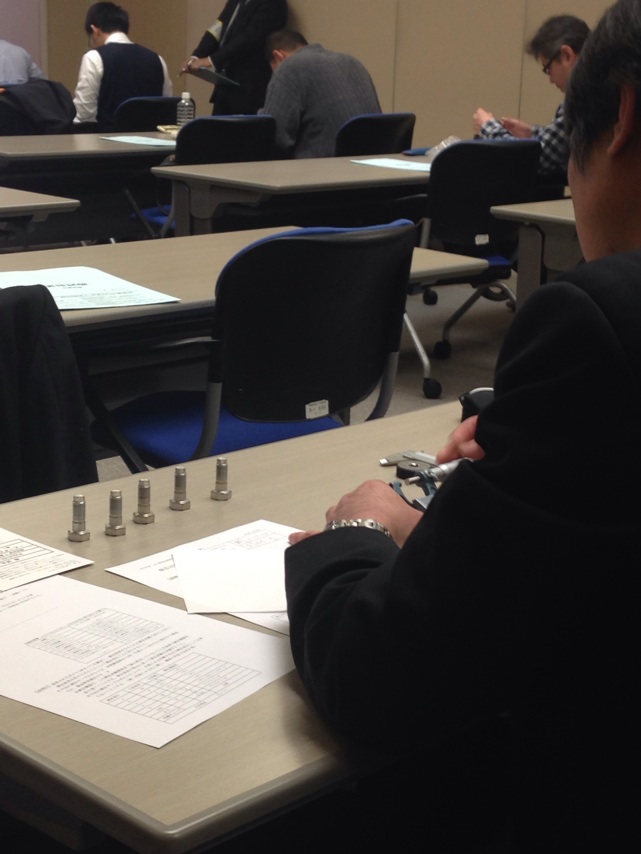

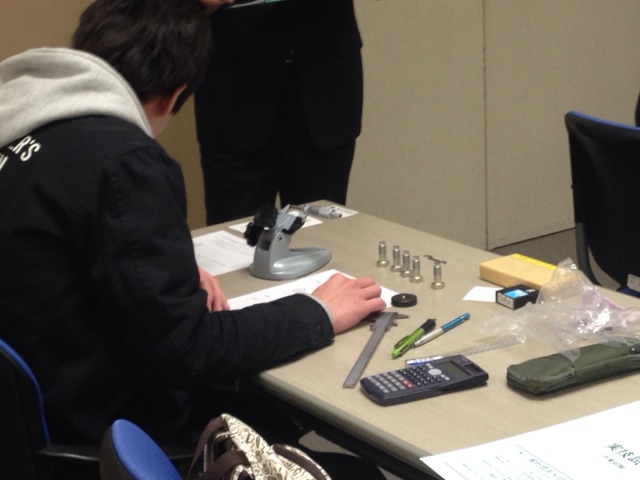

2月20日(水)一般社団法人日本ねじ工業協会によるH25年度「ねじ製造技能検定(協会認定)」が、関東地区、中部地区、関西地区の各試験会場で一斉に開催されました。2012年2月に初めての検定(協会認定)が行われて以来、今回で3回目の実施となりました。

受検会場は、関東は機械振興会館(東京)、中部は愛知県産業労働センター(ウィンクあいち、名古屋)、関西は天満研修センター(大阪)です。

それぞれの地区の受検者数は、関東地区31名、中部地区25名、関西地区57名の合計113名となりました。昨年比で6.6%の増加となりました。

試験内容は、午前「実技試験」及び午後「学科試験」で、この実技試験では、作業試験(測定・作図試験)と要素試験(ペーパーテスト)の2種類を実施。そして要素試験は、作業別(ボルトフォーマー、ナットフォーマー、ローリング、タッピング)に選択制となっています。

合格発表は、H26年3月18日(火)に一般社団法人日本ねじ工業協会のホームページで公表すると共に、合格者には受検者ご本人に郵送で通知する予定です。

今回の試験について、協会の大磯専務の談話です。

「協会認定による3回目の検定試験を無事終えることができました。これは多くの検定員の皆様のご協力のおかげであり、このように検定(協会認定)が実施できたことに検定員並びに受検者を派遣いただいた会員企業の皆様に感謝申し上げます。これからも受検者はもとよりねじ製造企業の従業員の皆様のご期待に添えるように、検定試験を継続して実施してまいりますので、来年以降も多くの方の参加を期待しています。」

3ヶ所どの会場とも、真剣に試験に取り組む姿が見られました。このうち関東地区の試験会場のスナップを撮りましたので、以下にご紹介いたします。

関東地区会場の様子(実技試験)

試験開始前準備の様子

- ねじの常識、非常識 #2

-

Q:ねじを締付けたらねじの頭が木に食い込みました。どうしたら良いでしょうか?

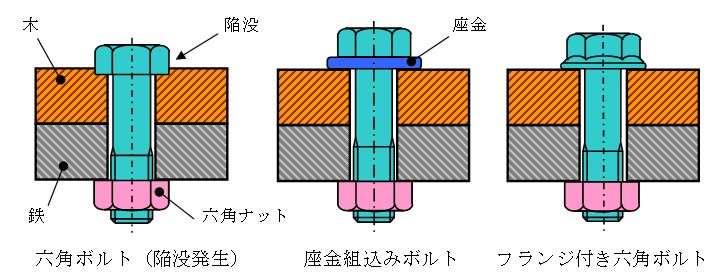

A:座金(ワッシャー)を入れるなどして座面面積を大きくしたねじを使用しましょう。

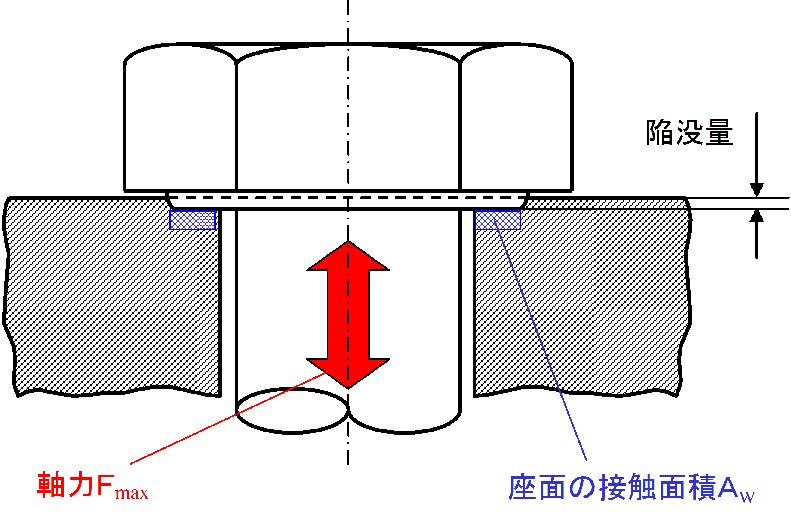

ねじを使って物を締付けると軸力(締結力)が発生しますが、その軸力の大きさは、ねじの座面で受ける(支える)ことになります。その際に、ねじや締付けられる物の強さ(または、硬さ)によって、陥没などの塑性変形をしてしまうことがあります。

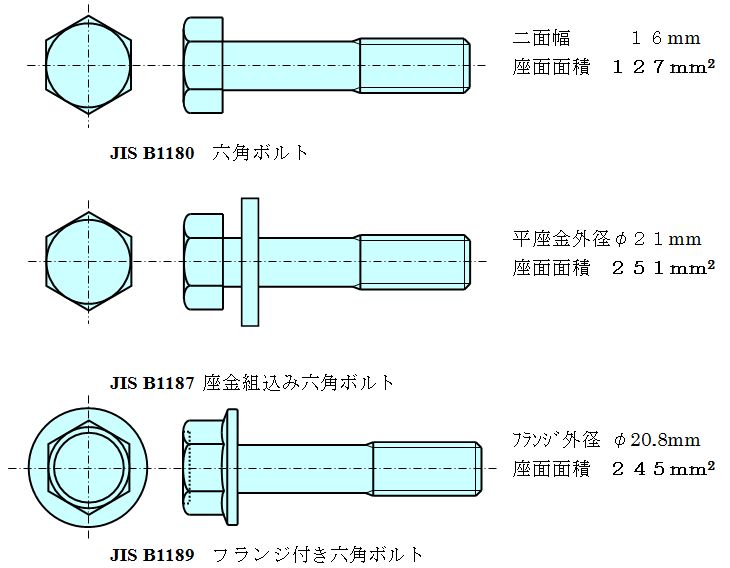

これは、その材料の持っている強さを超える荷重(軸力)がその部分に加わってしまい、耐えられなくなって凹んでしまったためです。そうならないためにも、座金を入れたり、フランジ付き六角ボルトを使用しましょう。(図1参照)図1.軟らかい物(木)を締付けた例

もう少し詳しく説明をします。(図2参照)

まず、面圧という言葉があります。これは、

面圧 = 荷重 ÷ 荷重を受ける面積

で定義され、その中でも材料が塑性変形を起こし始める面圧を限界面圧と言います。これは、材料特性の一つで、材料毎に固有の値を持っています。その値をこえると締付け時に陥没するばかりでなく、締付けが完了した後も外からの力が更に加わることによってその陥没が進行すると、軸力低下(ゆるみ)を起してしまいます。

次に、対策ですが、陥没する方が弱い(軟らかい)のですから強い(硬い)材料にしたり、座金を入れて同じ荷重をより広い面積で受ける(面圧を小さくする)ようにすることが効果的です。また、ねじの頭の形状を六角からフランジ付き六角にしたねじを用いることも荷重を支える面積が増えるので同じ効果が得られます。

従って、座面面積の比較的小さなねじで木やプラスチックなどの軟らかいものを締付ける場合には、この面圧に十分注意をしてねじを選ぶことをお勧めします。図2.陥没の説明図

参考として、図3にJIS B1180 六角ボルト,JIS B1187 座金組込み六角ボルト,及び JIS B1189 フランジ付き六角ボルトの頭部形状の例と座面面積(計算値)を示します。

図3.JIS B1180 六角ボルト,JIS B1187 座金組込み六角ボルト,及びJIS B1189 フランジ付き六角ボルトの頭部形状の例と座面面積(ボルトM10,穴径がφ11の場合)

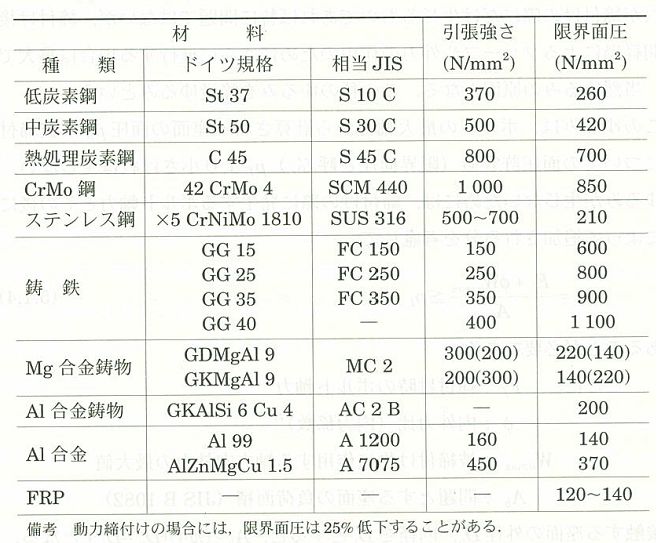

※参考として、表1に各種材料の限界面圧を示します。

表1.各種材料の限界面圧

木の限界面圧は、約3.4N/mm2

(「ねじ締結体設計のポイント」財団法人 日本規格協会 より抜粋)

- 中部支部懇談会(工場見学)及び懇親会開催について

-

中部支部(相澤正己副会長兼中部支部長)は、2月26日(水)に中部支部懇談会として

工場見学及び懇親会を開催した。

工場見学には、川崎重工業株式会社 名古屋第一工場(愛知県弥富市)を

訪問し、役員、中部支部会員及び賛助会員をはじめ27名が参加した。

その後JR名古屋駅へ戻り、名鉄グランドホテルにおいて懇親会を開催し、

38名が参加した。

- 未来開発パブリシティ委員会主催インドセミナー・サマリー(第2部)

-

第2部 西橋時男先生ご講演サマリー

インド進出の現状とインドにおいて知っておくべきこと

講師

ウエスト・ブリッジ・アジア・パートナーズ株式会社 代表 西橋時男先生

丸紅株式会社に41年間勤務し、主として海外の電力、インフラ関連事業に携わる。海外営業で出張した国は、約40か国に及び、インドには通算10年駐在。1991年より1995年までチェンナイ(前マドラス)に丸紅社員として駐在、2008年より2013年3月まで丸紅よりJETROムンバイ事務所に出向、投資アドバイザーとして日本企業のインド進出を支援している。

ウェブサイトはこちらから→ ウエスト・ブリッジ・アジア・パートナーズ株式会社

インドに対する関心が高まっている

今日お話ししたいことは、日本の将来にとって、若い人たちの将来にとって、インドは非常に重要だということです。そういう観点でお聞きいただきたいと思います。

まず日本企業の現状ですが、在インド日本大使館のまとめによると、日本企業のインド進出は、過去4~5年で社数、拠点数ともに2倍以上に増加しています。中国に比べると数は少ないですが、インドに対する関心が高まっている証拠だと思います。

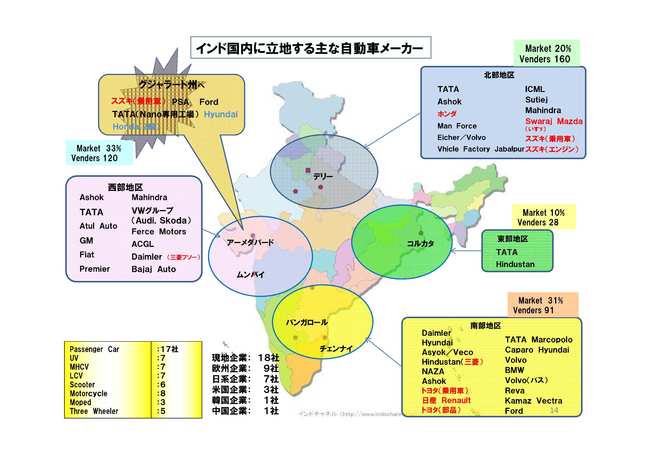

地域別の伸びを見ると、デリー首都圏近郊が一番多く、その次がチェンナイ、次がムンバイ周辺、バンガロール周辺という順です。なぜデリー首都圏が多いかというと、スズキやホンダが昔から進出していて、自動車の部品会社が増えているということと、パナソニックが家電工場を持っていることなどによります。チェンナイは日産が進出ずみ、今後イスズが進出予定です。しますが、シンガポールとかASEANに近いこともあってチェンナイへの進出企業数が伸びているのだと思います。

欧米企業、インドの地場企業に対してビジネスチャンスがある

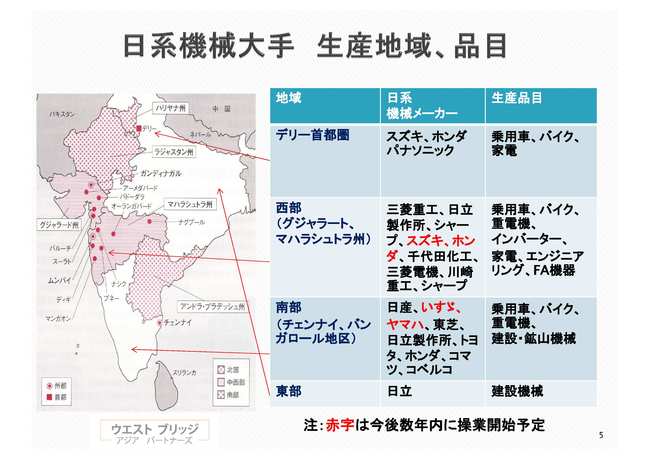

日系機械大手の、生産地域と品目を見てみます。

「日系機械大手 生産地域、品目」

デリー首都圏は、スズキが乗用車、ホンダがバイク、パナソニックが家電を作っています。みなさんのネジはこういうところにも需要があります。

今ホットなのは西部地区(グジャラート州、マハラシュトラ州)です。私が現地に駐在して感じるのはムンバイを含む西部地区に対する日本企業の関心がまだ低いということです。ぜひ西部地区に対する認識を深めていただきたいと思います。日本ではあまり知られていませんが、三菱重工が重電機を作っていますし、日立はエアコンやインバーター、シャープは液晶テレビの組み立て、スズキは2016年に乗用車の生産を西部のグジャラート州で開始します。ホンダも2輪車の生産を開始するといわれています。千代田化工は中近東地域の拠点として活用しています。三菱電機は、インドのマハラシュトラ州プネーのFAの工場を買収しました。川崎重工はバイクを作っていて、強化する方針だそうです。つまりここ数年で、みなさんのお客様が西部地区で急増するということです。

南部(チェンナイ、バンガロール地区)は、日産が乗用車、いすゞが軽商用車およびSUV、ヤマハが二輪車を作っています。東芝、日立は重電機、トヨタは乗用車、ホンダも最近二輪車の生産を始めました。コマツとコベルコも建設機械の工場を持っています。

東部地区では日立が建設機械を作っています。

このように、インド全国にみなさんの重要なお客様があります。ということは同時に欧米のメーカーも進出している。つまり日本企業だけではなく、欧米企業、インドの地場企業に対してもビジネスチャンスがあるということです。特にデリー首都圏、西部地区とチェンナイ、バンガロール地区で、お客様がみなさんをお待ちしているとご理解いただければよろしいかと思います。

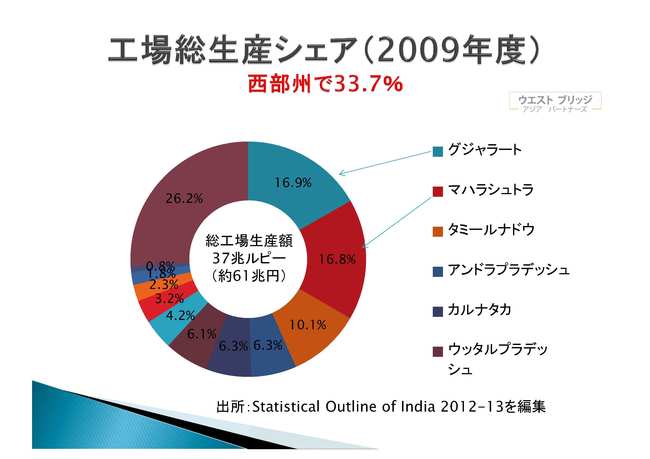

日本から見るとチェンナイが重要な工業地帯と思われるかもしれませんが、実は工業生産のNo.1はグジャラートです。2位はマハラシュトラ、チェンナイがあるタミールナドゥは3位です。西部地区のグジャラートとマハラシュトラで、工場総生産の33.7%を占めています。ですからみなさんのお客様が特に多いのは、西部地区です。

「工場総生産シェア(2009年度)」

インド企業とのM&A事例

日本の自動車部品会社は、日本の自動車会社の工場の近辺に進出しがちですが、横浜の自動車用ばねの世界的に有名なメーカーである日本発条は、インド総合戦略を推進していて、企業買収、新設によって、できるだけ日本の自動車メーカーと離れない距離を保って、工場を建設・運営する方針をとっておられます。

日本発条は、2011年、1800年代にインドで2番目となる株式会社を設立した老舗企業のばね部門を買収しました。西部マハシュトラ州のオーランガバードにある工場で、30億円程度の見事な買収でした。

オーランガバードで作られているばねは、北部のスズキ、バンガロールのトヨタに納品されています。遠くても構わないという自動車部品の会社もあるのです。日本発条のM&Aの際は、地場のコンサルタント会社、SKPとうまく連携して、コストを抑えて買収しました。通常M&Aというと大手の都市銀行などを活用して、数億円のコストをかけますが、おそらくコンサルタント料は数千万円だろうと思います。こういう会社もあるのです。

鉄道、原子力にもチャンスがある

みなさんの業種でも、今後チャンスが拡大するのではないかと思われるテーマがいくつかあります。

現在高速鉄道(新幹線、アーメダバード・ムンバイ間)の話がホットになっていて、実現は簡単ではありませんが、これが実現しますと、みなさんのビジネスチャンスがおおいに広がってくると思っています。

2013年にはロシアが作ったチェンナイ近郊の原子力発電所が稼働を開始しました。ゴルバチョフ時代から持ち上がっていた話です。東日本大震災の関係で工事が遅れたということもありますが、10数年の建設期間を終えてやっと運転にこぎつけました。

原子力についてはいろいろ議論がありますが、インドは世界最大の原子力発電のビジネスチャンスがある国です。ここにもチャンスがあります。

また重電機に関しては、インドは世界有数の市場です。三菱重工をはじめ、チェンナイに日立、東芝が、重電機の工場を合弁で立ち上げています。こういうところにも、みなさんのチャンスがあるのではないかと思います。

南部地区の商圏拡大の可能性

日産は、2014年の1月ごろに、かつて一斉を風靡したダットサンを発売します。日本からの協力も当然ありますが、インドで開発して大々的に販売していきます。したがって南部チェンナイ地区の自動車生産が急速に増える可能性があります。下馬評では、発売されたらかなり予約が入るのではないかといわれていますから、南部チェンナイの日産は、自動車部品会社にとっては大きな商圏になるのではないかと思います。

インドを世界への供給ハブにする

長野の小諸市にある日精エー・エス・ビー機械株式会社という会社は、ムンバイ近郊に工場を持っています。作っているものは、ペットボトルの成形機です。小諸の工場は従業員100名程度だそうですが、ムンバイの工場は1000人です。インド国内だけではなく、ヨーロッパ向け、アフリカ向け、北米向けの輸出が中心の工場です。インドという難しくて、電気もない、水もないという不便なところを、世界の機械の供給ハブにしている日本の中堅企業があるということを、みなさん認識していただきたいと思います。

インドは電力供給が大変で、電力コストがかかるという通念がありますが、改善している州もあります。日精エー・エス・ビー機械の工場があるマハラシュトラ州、その北のグジャラート州では改善していて、特にグジャラート州では停電はありません。ムンバイも、2012年に停電ゼロになったそうで、日精エー・エス・ビー機械は、年間6000万円ぐらいの電力代がセーブできたそうです。電力供給の良いところもあるのです。

2013年の2月に、私も現地の工場に行きましたが、実際の経営はインドの方がやっているということでした。さらに8月にはその方が日本の親会社の執行役員に昇格されて、現地はインドの方が社長になられました。インド人を有効活用して、インドから世界へ羽ばたくという日本の地方の中堅企業もあるのです。

このほか、広島のHIVECという会社は、2013年からチェンナイで、自動車部品のエンジニアリング業務を開始しました。

また新潟市のツバメックスという鋳型の会社は、現地企業と合弁で、自動車部品や家電関係の金型の設計・製造を始めました。

このように、地方の企業も果敢に進出し始めています。

GEは日本企業以上に進んでいる

日本の大手企業もインドに進出していますが、それ以上にインドに食い込んでいるアメリカのGEの事例をご紹介します。GEは重電機や風力、航空機エンジンの製造など非常に多面的に行っている会社で、インドのバンガロールにあるR&Dセンターでは1600件の特許を申請し、そのうち400件の特許を取得しています。

医療機器は、中国、アメリカ、インド、日本を使って、グローバルに先進医療機器を開発しており、バンガロールのR&Dセンターが本部になっています。グローバルプライスの15%安い医療機器を、インドの農村の病院に納入するということで、現地の技術者を使って、割安の医療機器の開発を進めています。

GEのR&Dセンターでは3000人が働いています。日立もインドをR&Dセンターにするそうですが、2年後に30~40人ということですから、全然レベルが違います。

インド中間層増加はあらゆる市場を拡大する

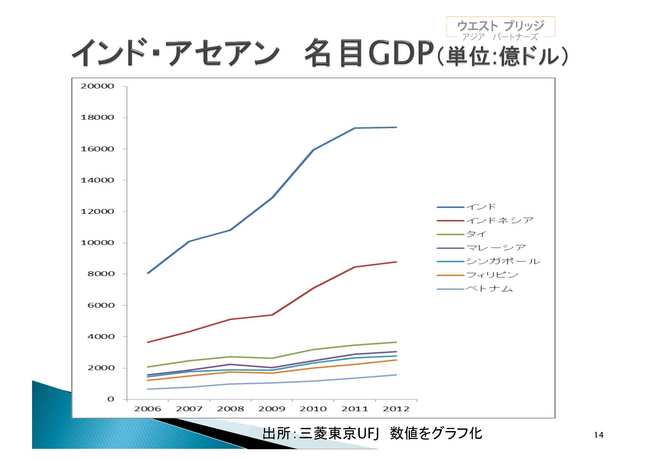

インドが日本にとって大事だという理由の一つは、ASEAN諸国と比較して、GDPの規模がダントツで高いことです。

「インド・アセアン 名目GDP」

日経新聞は2020年には、インドの中間層が爆発的に増えると報道しています。中間層が増えるということは、車も買うし、家電も買うし、電気も使う、建設機械も売れる。ですからインドは自動車だけではなく、何から何まで生産量が増えていく、大きな市場なのです。

また組織化された工場での労働者数を、中国、ロシア、アメリカ、イギリス、インドネシアと比較すると、インドは最低数です。インドの製造業は離陸前ということ。つまりこれからインドの製造業は成長が見込めるのです。

ASEAN新興国だけでなく、インドにも関心を払うべき

日経新聞の2013年11月の報道で、シンガポールのリー・クワンユー公共政策学院長で、2004年までシンガポールの外交官として活躍したキショール・マブバニという方が、日本に対してエールを送っています。

「日本企業は、インド市場と東南アジア諸国連合(ASEAN)市場に等しく注意を払うのが賢明である。幸いにも、日本とASEANとの結びつきは長く、日本企業はASEAN市場を熟知している。しかしインドについてはそうではない。」

ASEANだけではない、インドも大事。みなさん目を覚ましてほしい。中立的なシンガポールの有識者がこういっています。

また「日本企業はインド市場で韓国企業に遅れている」、「低迷気味のインド経済は力強い回復が確実」だともいっています。インド民族はアメリカで大変成功していて、インド系米国人は一般的なアメリカ人よりも所得が高くなっています。もしインドの人々が、インド系米国人の所得の半分でも達成したら、インドのGDPは現在の2兆ドルから25兆ドルに飛躍的に増加する。つまりインドは力強く回復するのは確実、アメリカで活躍しているインド民族を見なさいということです。

「日本企業と日本政府が共同歩調をとることが必要」ともいっています。現政権はそのような方針をとっていますので、地下鉄や高速鉄道など、政府の案件に乗っていって、ビジネスを発掘していくのがインドに対するアプローチのしかたではないかと思います。

最近ミャンマーが脚光をあびていますが、そういうASEANの新興国だけでなく、インドにも等しく関心を払ったほうがいいということです。今日一番お伝えしたかったのは、ここです。

「インド最重点」

期せずして、パナソニックは「インド最重点」を打ち出しました。先ほどGEの話をご紹介しましたが、パナソニックも2014年1月にR&Dセンターを作ります。これはインド人の好みに合う家電製品を、インド人を使って開発するというものです。まさに流れに合致しています。米国、中国で苦戦していて、シェア拡大にはインドの中間層の開拓が必要という考えで、部品の現地調達率も3割から6割に上げるということですから、みなさんがインドに進出したときにはチャンスになると思います。

インド経済は回復の兆し

現在のインド経済は、若干回復の兆しがあります。経常赤字は金融政策の最大の課題ですが、それが大幅に下がりました。理由は金の輸入を抑制したからです。インド人は金が大好きで、金があまり取れないので輸入しているのですが、その量が莫大なので、経常収支が赤字になる。それを関税引き上げなどによって抑制した効果が出ています。

製造業GDP比増加により雇用の拡大を

今のインドでは製造業のGDP比が15%しかなく、雇用が生まれないことが課題ですが、政府は25%まで増加する国策をとっています。これに関して国営重電機会社のBHELの幹部が、「製造業の生産増加には、製品とプロセスのイノベーションがもっとも重要」だといっています。ここは日本企業がもっとも貢献できる部分ではないかと思います。25%に増加することによって9000万人から1億人の雇用増が期待され、製品マーケットは格段に大きくなるでしょう。

インド総選挙にも注目

インドでは2014年5月までに総選挙があり、国の新たな首相が決まりますが、今のところ野党側のモディ氏が有力ではないかと取りざたされています。インドはパキスタンや中国との国境問題とか、パキスタンからのテロ問題とか、いろいろな国際問題を抱えていますが、それらは棚上げにしておいて、「製造業の強化を優先する」とモディ氏は述べています。自動車、ハイテク、医療分野で輸出産業を育成する、これに絞るといっています。

現在モディ氏はグジャラート州の州首相で、同州へのフォードの進出、スズキ、ホンダの進出を推進しています。グジャラートは、お酒を公の場で飲めないインドで唯一の州ですが、お酒の好きな日本人用に、グジャラート州に日本人ニュータウンを作るといっています。もし自分がインドの首相になったら、これを全国に広げるともいっていますし、日本に対しては、おおいに期待してくれています。来年もしモディ氏が首相になれば、さらにインド経済は回復するのではないかと、私は考えています。親日的で経済優先、製造業優先であるモディ氏が首相になる可能性があるということに、みなさんも注目していてください。

今後の自動車産業は5000万台

自動車産業の可能性について、インド、日本、中国を比較すると、人口はインドが12.4億人、中国が13.4億人、日本が1.27億人ですが、自動車保有台数は、インドが2120万台、日本、中国が約7000万台ぐらいです。

「大きな成長力を秘めたインドの自動車産業」

インドが日本や中国に追いつくのはもはや時間の問題で、今後少なくとも5000万台はインドで生産されることになります。重電機も建設機械も家電も同じくらいの規模の生産が行われるでしょう。これだけの潜在力がある、これだけビジネスチャンスがあるということです。

自動車業界地図

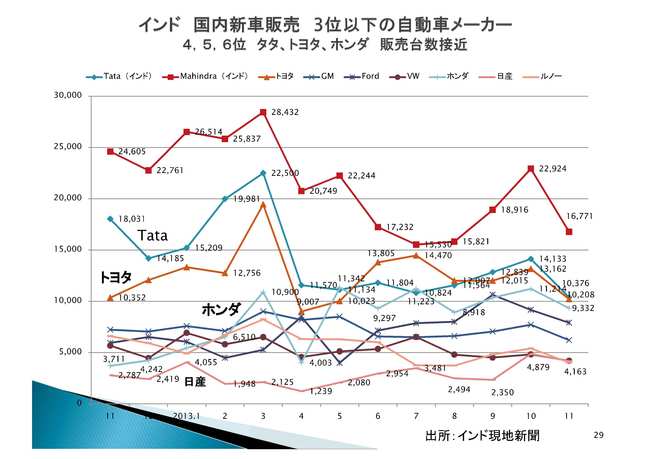

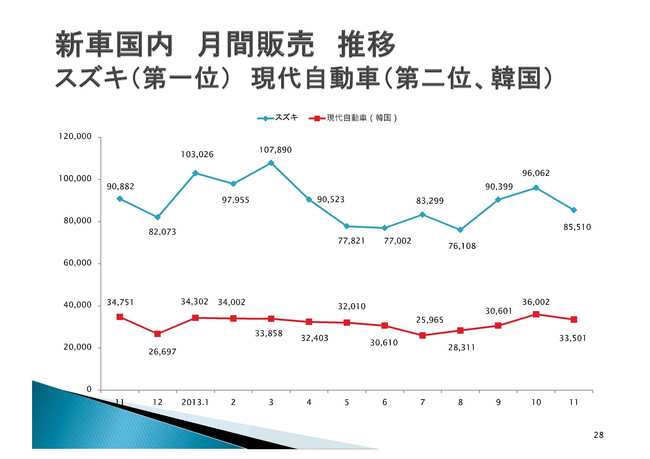

各論では、1位はスズキ、2位が韓国の現代自動車、3位以下は、あのトヨタでも凸凹があって、決して好調とはいえません。インドの自動車会社であるタタモーターズも若干低迷しています。

「新車国内 月間販売推移」

「インド 国内新車販売 3位以下の自動車メーカー」

最近のトピックスではホンダがかなり回復してきており、トヨタ、ホンダは、鍔迫り合いをしている状況です。1年後にどこが上がっていくかが、私にとっては興味の的で、いかに売れる車を作れるかによって、みなさんが納入を予定している自動車会社の運命が決まってくるのではないかと思っています。日産も今は下のほうですが、2014年初頭に新発表するダットサンが売れれば、納入チャンスが広がると思います。こういう業界地図も、ご承知おきいただきたいと思います。

日本車シェアは50%をキープ

日本車の中国でのシェアは16.9%しかありませんが、インドでは50%以上で日本勢ががんばっています。スズキ、トヨタ、ホンダ、日産の乗用車販売を月ごとに見ると、ずっと50%以上キープしています。中国と違って、日本勢が半分以上のシェアを握っているということですから、インドでいいネジを安く作れば買ってくれます。これは必ず頭に置いておいていただきたい。私の個人的な見解では、日本車のシェアが50%から下がることはなく、さらに上がるのではないかと見ています。

今後は西部、南部に進出すべき

今後自動車生産が増えるのはどこでしょうか。

インドの北部は、日系勢ではスズキとホンダの工場がありますが、西部には現在ありません。南部には日産およびトヨタがあります。ですが南部の自動車生産量が多いのは、韓国の現代自動車です。

2014年からは、フォードが西部のグジャラートで生産を開始し、乗用車とエンジンを作るようです。フォードは、インド国内市場のみならず、インドからの輸出も計画しています。スズキは2016年から西部に進出します。このフォードとスズキによって、数年内に西部の自動車生産台数が増加することが予想されます。

チェンナイも日産のダットサンの販売が好調であれば、さらに増加します。したがって、インドの自動車生産基地で今後伸びるのは、西部と南部です。このことをぜひ頭に入れておいてください。多くの企業がインド北部に進出しているから、自分たちも北部にという風に考えないでいただきたいと思います。

ルピー安による輸出増はチャンス

インドルピーは、米ドルに対し1年間で約20%安くなりました。そのためインド製の自動車部品の輸出にとっては大きなビジネスチャンスです。インド製の自動車部品も自動車も、結構質が良く、ルピー安でもあり、インドの自動車部品各社は現在輸出に力を入れています。

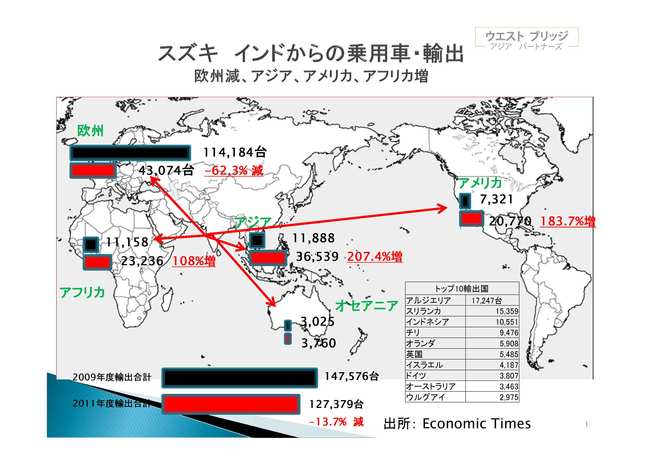

スズキの例を見ると、アメリカにもヨーロッパにもアフリカにもオーストラリアにも輸出しています。

「スズキ インドからの乗用車・輸出」

スズキにとってインドの工場は、グローバルな乗用車の輸出拠点なのです。韓国の現代自動車も同様です。フォルクスワーゲンはインドで不振ですが、ルピー安によりメキシコに年間10万台を輸出するとしています。

みなさんの部品はインド国内で販売される車だけではなく、インドから輸出される車でも使われるということ、インド市場のみなさんのマーケッとはインド国内だけでなく輸出用もあるということを頭に入れておいてください。

乗用車生産、2年後には510万台

インドの乗用車生産は、2年後には510万台になるという予測が、インド自動車工業会から発表されています。日本は、2012年度実績で328万台ですから、すぐにインドが日本を上回ります。日本より大きな市場がインドにはあるのです。

またインド自動車部品工業会では、自動車部品の輸出が2012年度の9.3億ドルから、15年には12億ドル、20年には30億ドルになると予測しています。輸出先はヨーロッパ、北米、アジア、それぞれ30%前後です。

日本の自動車部品会社も動き出した

2013年11月、JETROの自動車部品展示会・商談会がチェンナイとプネーでおこなわれました。日本の自動車部品会社は、チェンナイでは25社、プネーでは17社が参加しました。これらはまだインドに進出していない、あるいは他の地域に進出しているが今後チェンナイやプネーにも進出したいという自動車部品会社です。こういった形で、ようやく日本の自動車部品会社も動き出しています。

以上

未来開発パブリシティ委員会主催インドセミナー・サマリー(第1部)は、こちらから。

(記事 ワッツコンサルティング㈱ 杉本恭子)

- 未来開発パブリシティ委員会主催インドセミナー・サマリー(第1部)

-

去る、12月17日に行われた、未来開発パブリシティ委員会主催「インドセミナー」のサマリーを2回に分けてご紹介いたします。

開会挨拶

未来開発パブリシティ委員会 国際情報リーダー 長谷川恭裕氏(株式会社メイドー代表取締役社長)

未来開発・パブリシティ委員会は、2010年に協会50周年記念行事として「ねじフォーラム」を開催して以来、「会報ねじ」のIT化と情報の提供を通じた、会員サービスの拡充を進めてきました。今後とも、「未来開発」を冠した委員会活動の一環として、セミナーなど、次代のねじを担う方々が集まり、研鑽を深める場を提供して参りたいと思います。

今回は、その最初の試みとして、注目を浴びるインド情勢に詳しいお二人の専門家を招き、ご講演いただくことにしました。今後とも、このような機会を充実して参りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

第一部 伊藤洋先生ご講演のサマリー

「今、何故インドなのか」 -注目集まるインドものづくり市場-

講師: 東京大学 大学院経営学部研究科 ものづくり研究センター 特任研究員 伊藤洋先生

1965年 山形大学 工学部を卒業後、本田技研工業に入社。金型設計、4輪車体生産技術、新生産技術開発、英ローバーへの技術支援などに携わり、ホンダエンジニアリング取締役を経て、2004年より現職。インドの自動車、部品産業を知る、第一人者といわれている。

インドは多様性と自由度の高い国

インドはどのような国なのか。面積は3,287,590㎢で日本の約9倍、28もの州からなっています。とにかく大きいということ。これをまず頭に入れておかないと日本と同じ感覚で考えてしまいます。

人口は約12億1000万人で日本の約10倍、しかし平均寿命は65歳です。GDPは伸びており、人口もどんどん増えて活性化しています。

22の指定言語があり、派生を含めると844もあります。

宗教もたくさんあります。「カースト」はご存知かと思いますが、実はインド全体ではなくヒンズー教にしかありません。イスラム教徒も12%います。人口1億5000万人のパキスタンは大半がイスラム教徒ですが、インドの人口の12%はパキスタンの人口よりも多いのです。

インドというと、カレー、タージ・マハル、象などを思い浮かべるのではないでしょうか。ターバンのイメージも強いと思いますが、実際はシーク教徒である2%の人だけが巻いています。女性が着るサリーは布を巻くだけなので、太っても痩せても着られるフレキシビリティがあります。インドはこういう発想をします。体にぴったりしている中国のチャイナドレスとは、まったく逆の発想です。

インドはとても多様性の国、自由度のある国です。共通点はインドに住んでいることぐらいしかない。ですから28州はそれぞれ「国」と見て、「インド版EU」と考えるべきです。国を理解するにはデータばかりではなく、こういうことを知ることがとても重要です。

現在のインドは購買力が強い

現在のインドは、都市部にはショッピングモールもあり、IT産業も増えています。空港もとても良くなりましたし、最近はスラム街がどんどん減少しています。地下鉄(メトロ)もあります。たいていは車より高いところを走っていて、たまに地下に潜ります。

女性の社会進出も進んできました。経済が発展すると人が足りなくなるので、女性が工場やIT産業に進出しています。スクーター乗車の80%が女性で、女性高級官僚も誕生しています。

携帯電話の使用も急速に伸びています。人口比で75.4%、9億1000万台が使われています。でも日本の携帯電話は使われていない。なぜなら、性能が良くて機能も多いが、値段が高い。むしろ多くの機能は必要なく、逆に停電の多いインドの携帯電話に必要なのはライトの機能。このような視点が大事です。インドの事情を考えて、必要な機能だけを安価で提供したノキアやLG、サムスンは伸びています。

インドの購買力平価換算GDPを見ると、2010年にはインドが日本を抜いています。GDP全体では日本のほうが高いですが、購買力平価という点で見るとインドが抜いているのです。

では労働力人口構成はどうか。2010年時点でインドは平均年齢24歳、日本は44.7歳。就労人口はインドが3億2000万人、日本は3500万人です。これが2025年には、インドの平均年齢は29歳で、就労人口4億3000万人に増えます。このような実態も理解しておく必要があります。

農業から工業へ

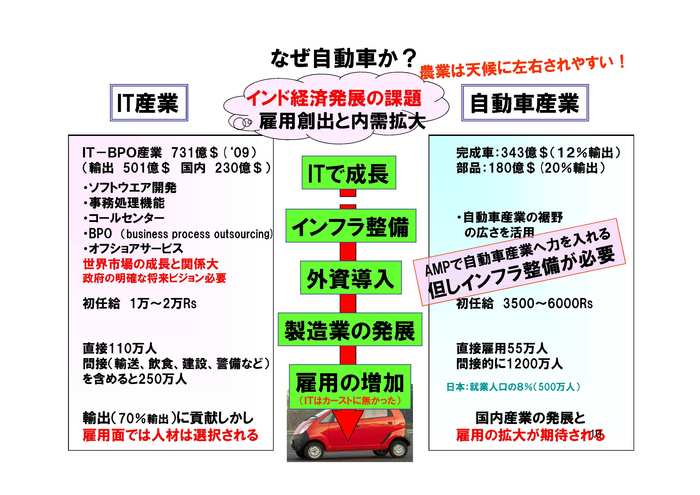

今インドで一番問題なのは、就労人口が多いといっても、その51%は農業で、GDPに貢献している割合は17%ということです。現在インド政府は、天候に左右されない工業に振り向けて、雇用なき成長から脱皮しようと考え、特に自動車、自動車部品、製薬に雇用を創出する政策をとっています。

ではなぜ自動車なのか。IT産業は売り上げは大きく輸出にも貢献しますが、雇用という面で人材が制限されます。自動車産業は、売り上げはIT産業の半分程度ですが、すそ野産業が広く多くの人を使うので、雇用の拡大につながります。

ただ自動車産業の欠点もあります。自動車産業が発展するには、エネルギーや道路といった、インフラ整備が必要ですが、まだまだ遅れています。そこで政府は、まずITでお金を儲けてインフラ整備をし、製造業を発展させて、雇用の増加につなげようと考えています。

「なぜ自動車か?」

2006年からAMP(Automotive Mission Plan)を掲げ、2016年までに自動車産業総売り上げを340億ドルから1400億ドル、乗用車市場規模を100万台から350万台、雇用数を1045万人から4000万人、GDP貢献度を5%から10%にし、2006年に世界11位だったインド自動車生産台数を2016年までに7位の自動車生産国にしようと取り組んできました。実際2016年を待たずして、2010年には7位になりました。2012年には、中国、アメリカ、日本、韓国に次いで5位、2015年には3位、20年には2位になる見通しです。

「インドの自動車生産台数推移」

注目のエリアは西部

インド北部と南部には日系企業もありますが、東西のエリアにはなく、現地のメーカーか欧州企業が多く進出していました。最近になって特に西部地区が注目され、日本企業ではスズキが進出します。

なぜ西部か。今までは東南アジアを見ていましたが、次に輸出するならば、欧州、中東、アフリカですから、そちらに輸出しやすい西部地区が注目されているのです。

インドには、世界各国から多くの自動車企業が集中しています。つまりインドに行けば、世界中の自動車メーカーにネジを供給できるのです。

「インド国内に立地する主な自動車メーカー」

現在のインドは1960年代日本

GDPの伸びと車の台数の伸びは、大体比例します。インドの現在の1000人当たりの自動車台数は12~15台、一人あたりのGDPは1527$。これはちょうど1960年代の日本の状況と同じです。当時の日本は車を持つのが夢の時代。これが今のインドです。日本の歩みを見ると10年後には車はファミリーの必需品となり、GDPもどんどん増えました。おそらくインドも同じような道をたどると考えられます。

現在のインドでは、オートバイが必需品で車に乗っている人はまだ珍しい状況です。道路には、人も車も、牛やラクダもいます。道路は車だけのものではないということです。したがって車は一番遅いものに合わせます。都市では急激に車が増加していますが、交通ルールは十分に整備されていません。日本で車の安全というと「車対車」ですが、インドでは「車対人」です。信号はあっても無視しますし、高速道路の中にも人も牛も入ってきます。

また都市部では、大気汚染が深刻です。古い車が多いことに加え、特に冬場はたき火で暖をとるので、太陽がぼやけて見えるほど空気が濁ってしまいます。大気汚染の問題は中国だけではなくなってきました。

インドでは車はどのように使われているかを見てみましょう。インドでは追い越すときにはホーンを鳴らします。日本ではあまり鳴らしませんが、インドでは一日中鳴らします。また交通ルール無視なので、急ブレーキも頻繁です。ホーンやブレーキの耐久性をテストするなら、インドでやるといいといわれるほどです。

4人乗りくらいの車1台には6~10人、バイク1台にも5~6人乗ります。ですから、インドで使用する車はサスペンションが強くなければなりません。さらにロックとヒンジにも強さが必要です。なぜなら何か不審なものがないかと頻繁に調べられるので、その度にボンネットとトランクを開けてはバタンと閉めるからです。

ネジはすべてに関係しますね。こういうインドの事情を知れば、インドなりの考え方をしなければいけないと感じていただけると思います。

インドのオートエキスポを世界が注目

インドのオートエキスポの規模は日本の比ではありません。2012年1月に開催されたオートエキスポの展示面積は日本の2倍くらいあり、ものすごく混んでいます。出展社数は2109企業、海外から30か国、2013年11月末から開催された東京モーターショーでは出展社数175企業、11か国でした。来場者もインドは200万人、日本は84万人です。

展示されている車は非常に多彩です。日本のシビックやカローラといったファミリーカーは、インドでは高級車の部類に入ります。

各国の自動車企業は、インドのオートエキスポを、完全に「小型車の発信ショー」としてとらえており、世界から注目を浴びています。大きなパビリオンが35ありますが、そのうち中国が6、ドイツが3、台湾と韓国がそれぞれ1つ出展しています。しかし日本はパビリオンがなく、自動車メーカーの片隅に間借りしているだけです。こういう大きな市場の中で、なぜ日本の取り組みはないのか。情けない感じがしますね。

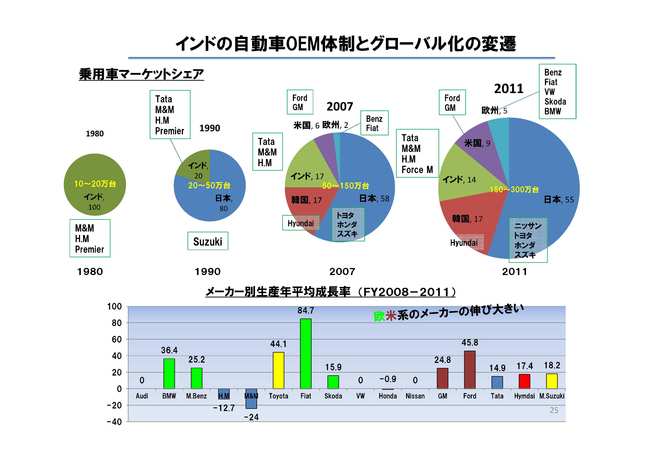

インドの乗用車マーケットシェアの変遷を見ると、1980年代はインドの車だけでした。徐々にパイも大きくなり、1990年代には日本のスズキが入ってきて日本が80%を占めるようになった。2007年からは韓国、欧米も入ってきましたが、日本はまだ58%を占めていました。2011年には各国入り乱れ、日本はまだ半分以上を占めていますが、シェアは確実に小さくなっています。つまり競争が激しくなっているのです。特に欧米系のメーカーの伸びが目立ちます。彼らは本国と同じ製法で、インドで作ってそれを輸出することを考えています。

「インドの自動車OEM体制とグローバル化の変遷」

小型車が中心

インドの自動車の今後を考えると、やはり小型車でしょう。インドにおける自動車の平均購入価格は80万円くらいです。最も売れた車は「アルト」で、価格は50万円です。先ほどの購買力平価換算GDPで考えると、インドの50万円は日本では200万円の価値と同等です。日本の200万円は、日本人が車を買うときの平均購入価格です。

インドの世帯収入も富裕層、中間層がどんどん増えており、現在2億2千万世帯のうち、4000万世帯は80万円のくらいの車を購入できる世帯です。ただ現時点での保有台数は1600万台ですから、残りの2400万台はすぐにでも買える状況にあるということです。

アフターサービス、多様な選択肢が重要

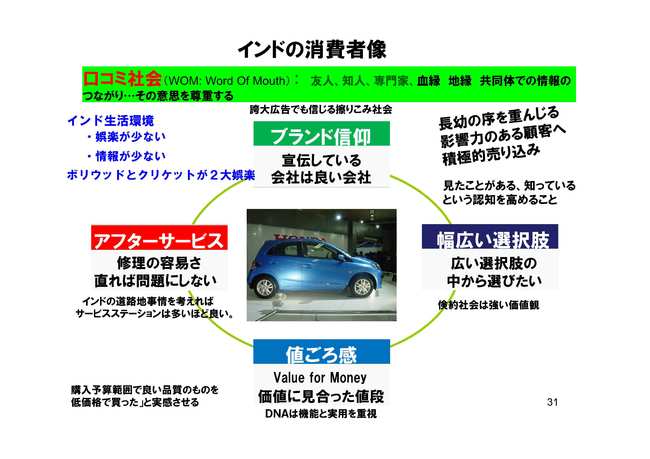

インドでの販売の仕方を考えるうえで理解しなければならないのは、「口コミ社会」だということです。長幼の序を重んじ、長老のいうことを聞きます。ですから影響力のある人に話をつければ、そこから伝わります。

インドは娯楽も情報も少ないですから、2大娯楽である「ボリウッド」と「クリケット」をうまく利用した戦略が必要です。またブランド信仰が強いので、十分な宣伝も必要です。

インドではアフターサービスも重要です。日本の製品は壊れないのでアフターサービスがいらないというのは間違いです。逆に壊れてもすぐ修理すればいいので、何より値段が安いことが大事、Value for money重視です。

またインドは多様性の国ですから、いろんな人がいて、それぞれが自分の意見を言いたいし、幅広い選択肢の中から自分で選びたいと考えています。

「インドの消費者像」

たとえばヒュンダイは、非常に幅広い製品ラインナップをそろえて、大規模な広告宣伝によってブランドを浸透させ、アフターサービスを充実させています。一番重要な点は、インドの実情を知ってそれを反映していることです。インドにいる日本人は全体で5000人程度ですが、ヒュンダイ1社だけで家族も含めて約3000人が現地にいます。みんな現地語を話し、情報を吸収して反映している。これがヒュンダイが短期間でスズキ次いで2位になった理由かもしれません。

車の販売台数を助長する要因を考えると、まず収入が増えること。これはクリアしています。次に道路は、都心近郊では整備されてきていますが、山間部に入るとまだまだです。そして販売店、サービス拠点を多く作ること。あちこちにあって、仮に壊れてもすぐに修理してもらえる状況を早く作ることが重要です。

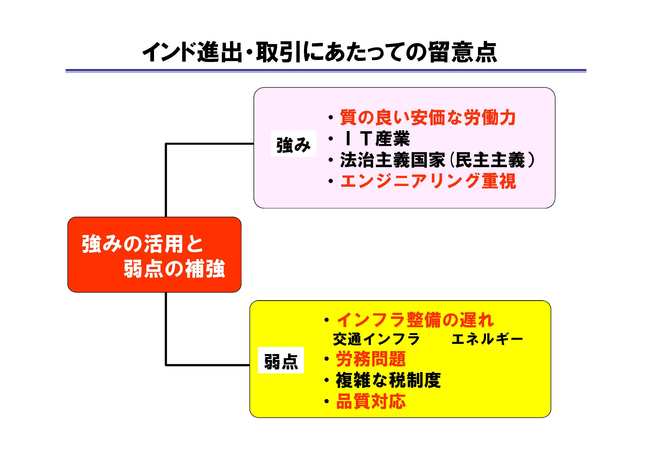

インドの強みは「人」「議会制民主主義」

「インド進出・取引にあたっての留意点」

インドの一番の強みは、質の良い安価な労働力。

学識者は英語を含む、3か国語を話します。ただしワーカーは現地語でしかコミュニケーションしません。プラス面としては、熱心、向上心、論理指向、適応性、好奇心。ですが協調性は低いです。

議会制民主主義であることも強みです。ただし物事が決まるのは遅いです。

カーストは法律的にはありませんが、現地に配慮は必要です。

離職率を見ると、ホワイトカラーは10~20%、エンジニアは30~40%で、このあたりは少し注意が必要ですが、ワーカーは10%以下です。現地のタタモーターズの離職率は3~4%。それだけ福利厚生などが充実しているのです。

インドは超学歴社会で、IIT(Indian Institute of Technology)が最高学府です。中国人、韓国人はIITに入って一緒に生活しているので、一緒に学んだインド人が高い地位についても、電話で話ができる仲になります。日本人がインドの地位の高い人と話をするには、下のほうから順にたどらなければなりません。ですから日本人もIITに入って一緒に生活するとか、早くインドに行って一緒に仕事をし、電話で話ができるようなネットワークを作ることが大事です。

インドのパワーは人材、人材の輸出が一番ではないかと思います。現にアメリカの経営者の30%はインド人です。これだけ優秀な人がいるということ、インド人がたくさん世界で活躍しているということを、知っていていただきたいと思います。

インドの弱みは「インフラ」「労働問題」

インドの弱みはインフラ整備の遅れと労務問題です。

インフラ整備は中国と違ってなかなか進みません。中国は独裁制ですからお金があれば道路をどんどん作ります。しかしインドは、決まるまでに時間がかかります。

物流も課題です。陸橋や環状道路、自動車専用道路を建設していますが、州を超すたびに税金がかかりますし、物流のスピード化をなんとかしなければなりません。

また電力不足でもあります。地域によって状態の良いところもありますが、北部や南部は、1日に2~3回停電します。28州のうちの、12州では30~40%をロスしていますし、ロスが50%を超えている州もあります。

このような課題に対してインド政府は、2007年から2012年までに5000億ドル、特にユーティリティ(電気、発電)に1670億ドルを費やし、そのほか空港、道路、鉄道、港湾、通信を整備しています。2012年から2017年にも1兆ドルを予定していますから、良くなることは確実です。

もう一つの問題は労働問題で、厳しい労働関連法規があります。ちょっとした問題で暴動がおきますが、結局問題は賃金と昇給と待遇です。

インド人管理者は、英語と日本語を話せるので、労働問題をインド人管理者に丸投げしてしまいますが、管理者がワーカーに指示すると命令になってしまう。現地のワーカーは、賃金と、仕事内容や役職などのプライドを大事にするので、日本人経営者が、通訳を介してでも現地語で直接ワーカーと話をして、理解してもらうことが大事です。

労務問題に対処するには、人事・労務担当には信頼できるインド人を雇うこと。出身地に配慮した採用をすること、女性も採用することなどです。いろいろな人を雇えば、争議も起こりにくくなります。そして福利厚生を充実させ、満足度を向上させることです。労務管理は、ワーカーを含むローカルスタッフとのコミュニケーションを図り、相互理解と信頼を作れるかということがカギになると思います。

品質は上がっているが...

インドには約5000社の自動車部品企業がありますが、インド部品工業会ACMAのメンバーは691社。日本のJAPIAは446社ですから、日本よりずっと多いことが分かります。

ACMAのメンバーのうちISO9000は576社が取得しています。輸出をするために、品質に対しては関心高く取り組んでいるのです。またコストに対しては日本の生産活動を取り入れるなどして、安くて良いものを作ろうとしていますし、物流ではできるだけ現場の近くに倉庫を置くなどして、Just in timeの方向になってきています。

インドの部品メーカーの生産領域では、エンジン部品、トラスミッション、ステアリングで50%を占めています。要するに機能部品の生産が多く、それだけ高いレベルの技術を持っていると思われます。

部品業界の変化を見ると、1990年代はOEMが20%で、80%はアフターマーケットであったのが、2009年にはOEMが80%になっています。それだけQCDを満足する製品が作れるようになったというのが、インドの部品業界の現状です。

ただし、差はあります。確実にロードマップに基づいて品質管理を行っている工場と、名ばかりの工場があるのも事実ですから、上手に選択しなければなりません。

品質確保はどのように行われているのか。実態を見てみると、プレスの後に、多くの人手をかけてバリ取りをしています。完成品も最終的に全数修正検査を行い、いい品物だけ出荷する。ですからOEMのメーカーに届くときは良品ですが、製造中は不良品だらけということです。しかし生産性が高くなれば人手では間に合わなくなります。人手を機械に置き換えることが、これから進出するうえでは非常に重要なことになります。ネジ業界は機械のほうが多いので、ここはあまり問題にならないかもしれません。

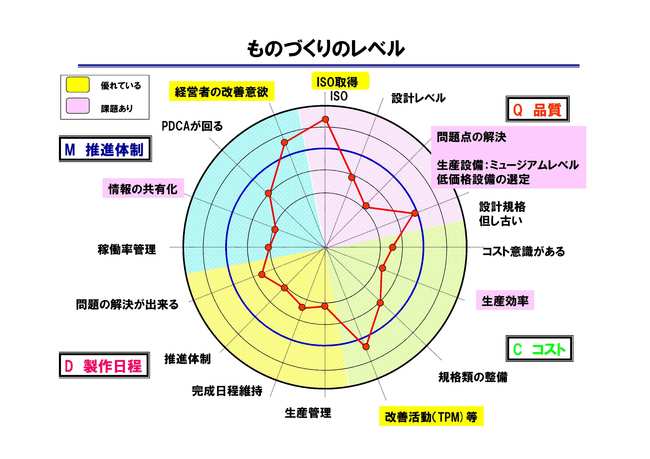

ものづくりのレベルという意味では、経営者の改善意欲は高い。しかし稼働率管理や生産効率、推進体制などは弱い。ここを改善してあげなければばらないでしょう。

「ものづくりのレベル」

これからの車作りの考え方

先進国では、これからの車は買い換えや買い増しですから、魅力ある車作りが必要です。しかしインドのような新興国は移動手段として新しく購入するので、低コストな車作りが必要です。ただしどちらにも共通するのは、環境、安全、交通システムなどをきちっと守るということです。

車づくりは「すり合せ技術」といわれていますが、最近の車は最終的にコンピュータがすり合せを行っています。コンピュータで一番大事なプログラム作成は、インドが得意とするところ。インドの得意分野は、これからの車作りにうまく利用されるだろうと考えています。

一方で環境問題、地球温暖化、資源、エネルギーなどの社会的な要求を考えると、ボルトも高機能で高強度、しかも安くということが重要になるのではないかと思います。

重要なのは「人財」を育成すること

現地のトップは、日本は「Forward technology」、つまり先進的な技術を持っていて、素晴らしい作り方も知っていると認識しています。韓国は「Reverse technology」、作られたものをうまく利用して、それを適合するような製品を作る。中国は「Steal technology」、盗んでしまうという認識です。インドは「Management technology」。アメリカの経営者の30%がインド人だというものうなずけます。やはり人なのです。

これからのものづくりは、労務費の安さではなく、日本の「Forward technology」とインドの「Management technology」をうまく融合させて、「人財」を育成することが重要になるでしょう。

日本政府もインドへの投資拡大を後押ししていますし、インドと日本は基本的な価値を共有している。こういうことを踏まえて、進めていく必要があると思います。

以上、第一部。

(記事 ワッツコンサルティング㈱ 杉本恭子)

- 未来開発・パブリシティ委員会が、インドセミナーを実施

-

未来開発・パブリシティ委員会は、2013年12月17日(火)、東京の機械振興会館にて、海外情報セミナー「インドセミナー」を開催しました。

開会に当たり、同委員会を代表し国際情報リーダーの長谷川恭裕氏(メイドー)が挨拶し、開催趣旨を紹介しました。

未来開発・パブリシティ委員会は、2010年に協会50周年記念行事として「ねじフォーラム」を開催して以来、「会報ねじ」のIT化と情報の提供を通じた、会員サービスの拡充を進めてきました。今後は「未来開発」を冠した委員会活動の一環として、次代のねじを担う方々が集まり、研鑽を深める場として、セミナーなども企画し、更なる充実をしていきたいと考えています。

今回は、その最初の試みとして、注目を浴びるインド情勢に詳しいお二人の専門家を招き、ご講演いただきました。講師とそれぞれの演題は以下の通りです。

ご講演の概要につきましては、以下に掲載しています。

未来開発パブリシティ委員会主催インドセミナー・サマリー(第1部)

未来開発パブリシティ委員会主催インドセミナー・サマリー(第2部)

「今、何故インドなのか」 -注目集まるインドものづくり市場-」

講師: 東京大学 大学院経営学部研究科 ものづくり研究センター 特任研究員 伊藤洋先生

1965年 山形大学 工学部を卒業後、本田技研工業に入社。金型設計、4輪車体生産技術、新生産技術開発、英ローバーへの技術支援などに携わり、ホンダエンジニアリング取締役を経て、2004年より現職。インドの自動車、部品産業を知る、第一人者といわれている。

「インド進出の現状とインドにおいて知っておくべきこと」

講師: ウエスト・ブリッジ・アジア・パートナーズ株式会社 代表 西橋時男先生

丸紅株式会社に41年間勤務し、主として海外の電力、インフラ関連事業に携わる。海外営業で出張した国は、約40か国に及び、インドには通算10年駐在。1991年より1995年までチェンナイ(前マドラス)に丸紅社員として駐在、2008年より2013年3月まで丸紅よりJETROムンバイ事務所に出向、投資アドバイザーとして日本企業のインド進出を支援している。

また、セミナーの様子につきましては、ファスニングジャーナル紙にも紹介されています。掲載記事をご紹介させていただきます。